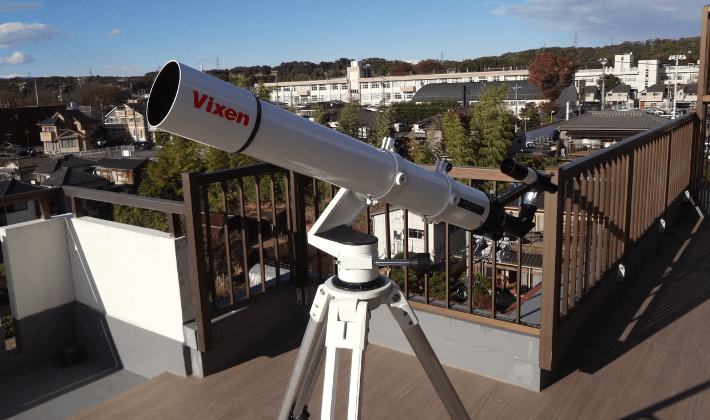

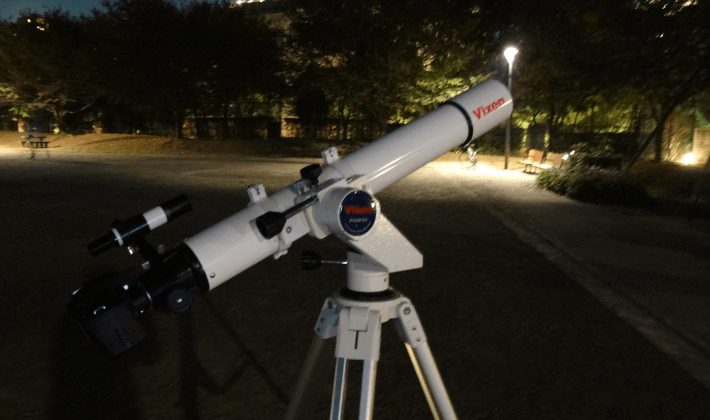

天体観測に興味を持ち始めた方から「初心者でも使いやすい天体望遠鏡は?」と聞かれた際に、おすすめしたいのが「ビクセン ポルタII A80Mf」です。扱いやすいポルタII経緯台と高品質なA80Mf鏡筒の組み合わせで、初心者でも快適に観測が楽しめます。手頃な価格ながら、月面や惑星観測に十分な性能を備えています。本記事では、その魅力を詳しく解説します。

ビクセン 天体望遠鏡 A80Mfについて

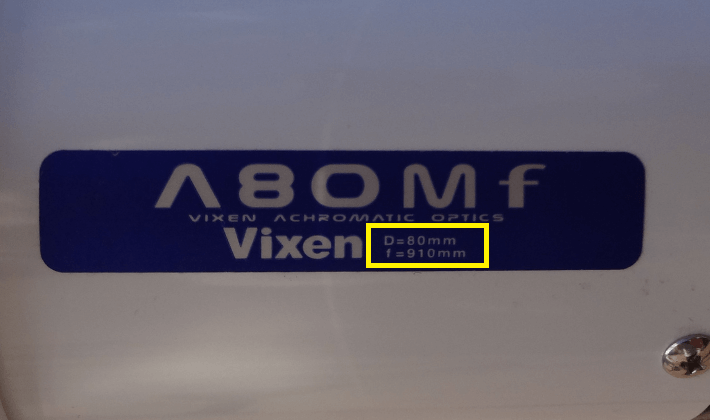

ビクセン ポルタII A80Mfのスペックを詳しく見ていきましょう。鏡筒であるA80Mfは、日本の光学機器メーカー、ビクセンが誇る信頼性の高い製品です。

●対物レンズ有効径 ;80mm(アクロマート・マルチコート)

●焦点距離(口径比F): 910mm(F11.4)

●集光力:肉眼の131倍

●ファインダー:6倍30mm

●サイズ・重さ 長さ:890mm・外径90mm:3.3kg(本体2.5kg)

●接眼レンズ:PL20mm(46倍)、PL6.3mm(144倍)

この天体望遠鏡を使えば、月のクレーターや木星の縞模様、土星の環などを鮮明に観察できます。アクロマート・マルチコートレンズを採用しているため、色収差が少なく、クリアな視界が得られるのも特徴です。

倍率の調整方法

天体望遠鏡の倍率は、以下の計算式で求められます。

倍率=「鏡筒の焦点距離」÷「接眼レンズの焦点距離」

ビクセン ポルタII A80Mfの焦点距離は910mmで固定されているため、接眼レンズを交換することで倍率を調整できます。焦点距離の短い(数値が小さい)接眼レンズほど高倍率になります。

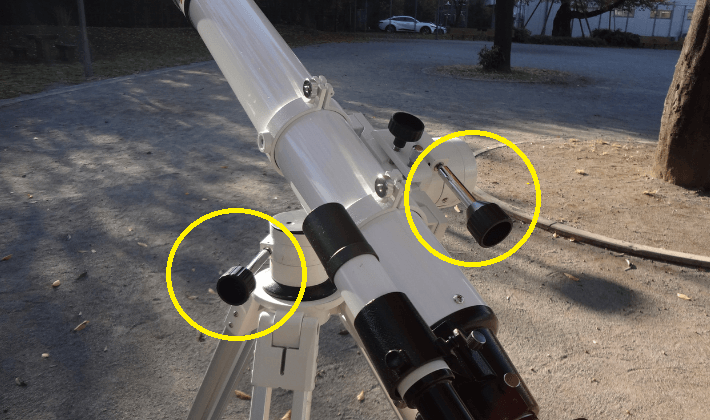

鏡筒には、「口径」と「焦点距離」が書かれています。

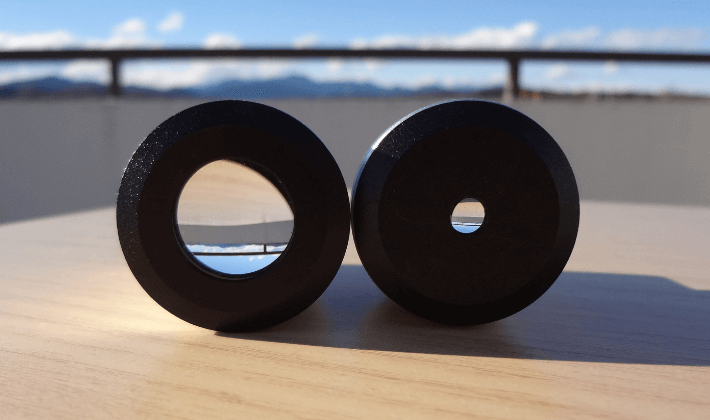

接眼レンズと適正倍率

ビクセンA80mfにはPL20mmとPL6.3mmの2つの接眼レンズが付属しています。接眼レンズの焦点距離はレンズ側面に記載されています。より幅広い観測を楽しむためには、別売りの接眼レンズ(15mmまたは10mmなど)を追加購入するのもおすすめです。

適適正な倍率(最高倍率)の目安は、口径の大きさを2倍した数値です。A80Mfの口径は80mmなので、適正倍率は約160倍となります。付属のPL6.3mm接眼レンズを使用した際の倍率は144倍なので、適正倍率の範囲内です。これ以上の倍率にすると、像が暗くぼやけて見えにくくなります。一般的に、高倍率にするほど視野が狭く暗くなります。

2つの接眼レンズで見た惑星の見え方

PL20mmとPL6.3mmで月や惑星(木星、土星、火星)を見た場合の見え方をまとめます。

PL20mm、PL6.3mmの倍率は、

●鏡筒の焦点距離(910mm)÷ PL(20mm)=46倍

●鏡筒の焦点距離(910mm)÷ PL(6.3mm)=144倍

この2つの接眼レンズで月や恒星(木星、土星、火星)を見た場合の見え方は、

🌟月:

PL20mm(46倍):月全体を捉えることができ、月の満ち欠けの様子などを観察するのに適しています。

PL6.3mm(144倍):クレーターの細かい部分が見える

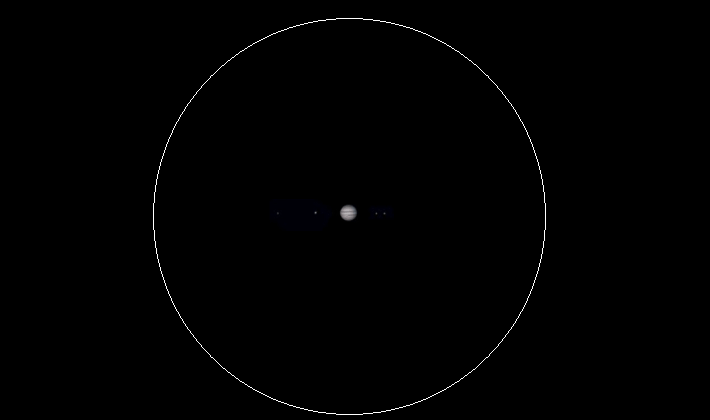

🌟木星:

PL20mm(46倍):木星本体とガリレオ衛星が確認できます。

PL6.3mm(144倍):木星の縞模様がよりはっきりと見えます。

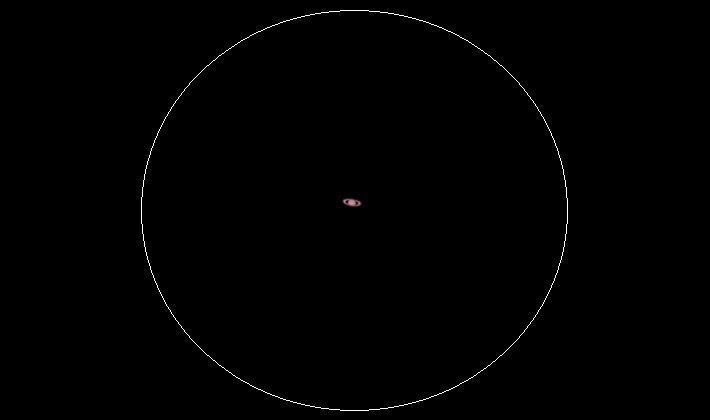

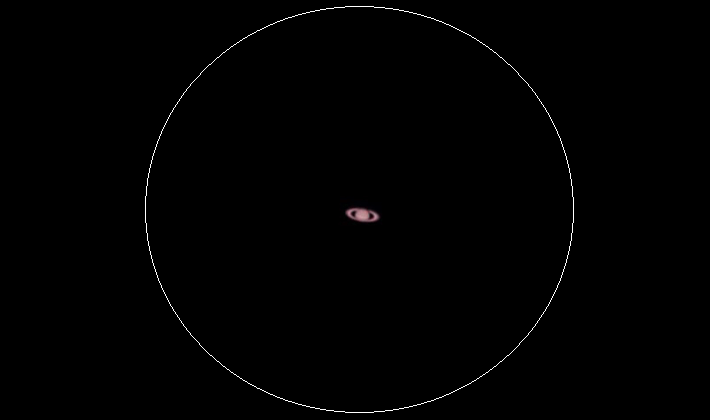

🌟土星:

PL20mm(46倍):土星の存在を確認できます。

PL6.3mm(144倍):土星の環を確認できます。

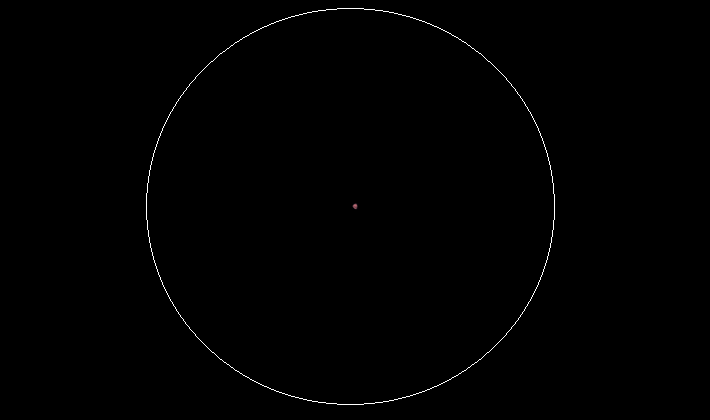

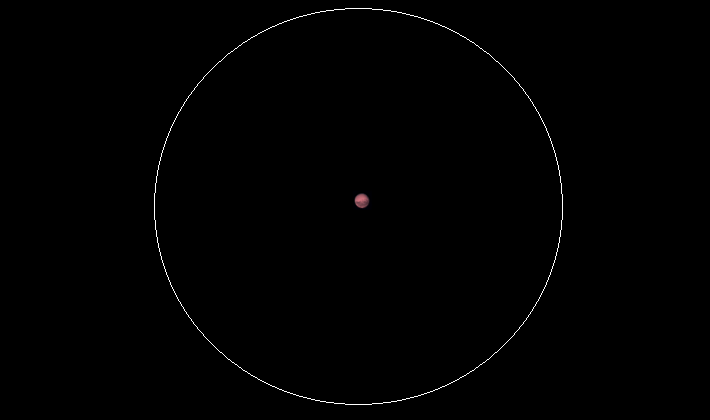

🌟火星:

PL20mm(46倍):火星の赤い色を確認できます。

PL6.3mm(144倍):表面の模様がわずかに確認できる場合があります。

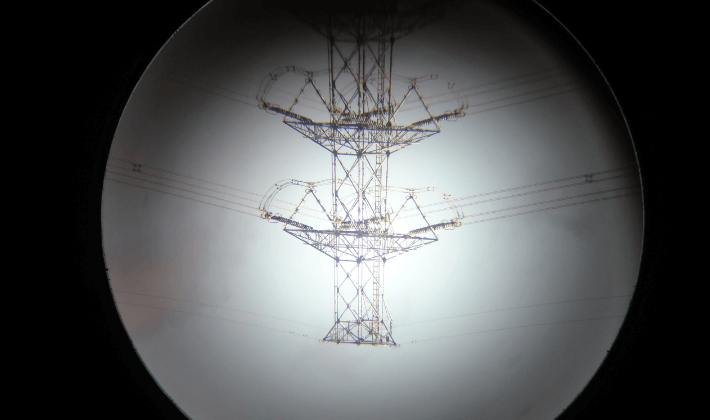

わかりやすいように画像で見て見ましょう(画像は私が接眼レンズで見たイメージです)

月の画像

木星の画像

土星の画像

火星の画像

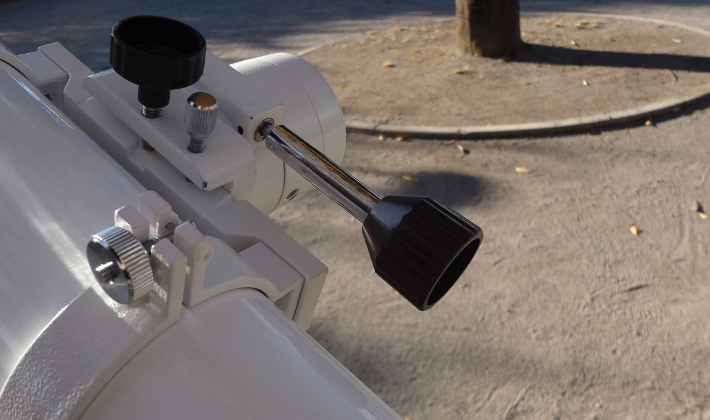

天頂ミラーの使い方

天頂ミラーは、光を90度曲げることで観測時の姿勢を楽にするアクセサリーです。特に天頂付近の天体を観察する際、首や腰の負担を軽減できます。

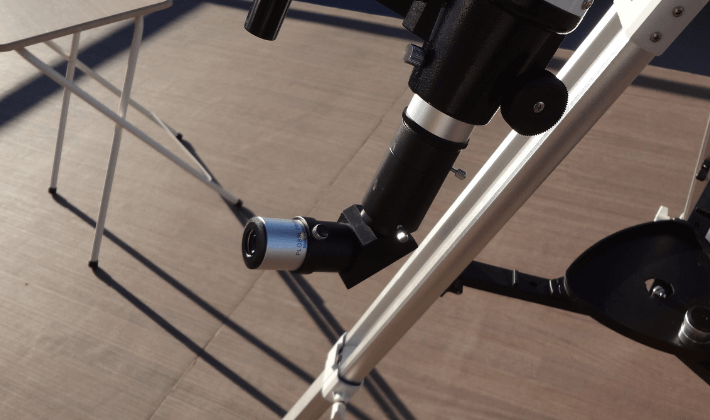

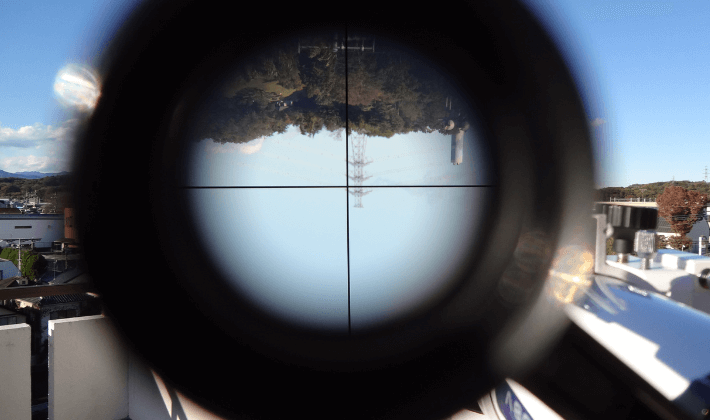

ファインダーの調整手順

ファインダーは、天体をスムーズに導入するための補助装置です。正確に調整すると、観測がより快適になります。

ファインダーの合わせ方

1)望遠鏡にPL20mm接眼レンズを取り付けます。

2)遠くの建物や電柱などを目標にして望遠鏡を動かし、中心に合わせます。

3)ピントが合わない場合はフォーカスノブで調整します。

4)ファインダーを覗き、目標物が中心に来るようにネジを使って調整します。

ファインダーはなぜあるの?という質問があります。

日中にこの調整を行うと、夜間の天体観測がスムーズになります。

ビクセン ポルタⅡ経緯台の特徴

ビクセン ポルタII経緯台は、初心者でも扱いやすい操作性が魅力です。手動で簡単に望遠鏡の向きを調整できるフリーストップ式を採用しており、手を離しても望遠鏡がその位置に固定されます。微動ハンドルによる微調整も容易です。

実際に使用してみた感想とメリット

ビクセン ポルタII A80Mfを使用してみて、以下の点が優れていると感じました。

🌝月や惑星の観察に最適::月のクレーターや木星の縞模様、土星の環などを鮮明に観察できる。

🌝天頂ミラーの付属:快適な姿勢で天体観測ができる。

🌝高品質なレンズ:色収差が少なく、クリアな像を楽しめる。

🌝カメラアダプター対応:別売りのTリングを使用すれば、一眼レフカメラで天体撮影も可能。

月:直焦点撮影撮影

月:コメリート撮影(20mm)

*コメリート撮影:目でのぞくかわりに、カメラにのぞかせて撮影する方法

月:コメリート撮影(6.3mm)

木星とガリレオ衛星:コメリート撮影(6.3mm)

まとめ

ビクセン ポルタII A80Mfは、天体観測を始めたい方に最適な天体望遠鏡です。手頃な価格ながら、月や惑星の観察に十分な性能を備えています。初めての望遠鏡選びに迷っている方は、ぜひ選択肢に加えてみてください。

参考URL