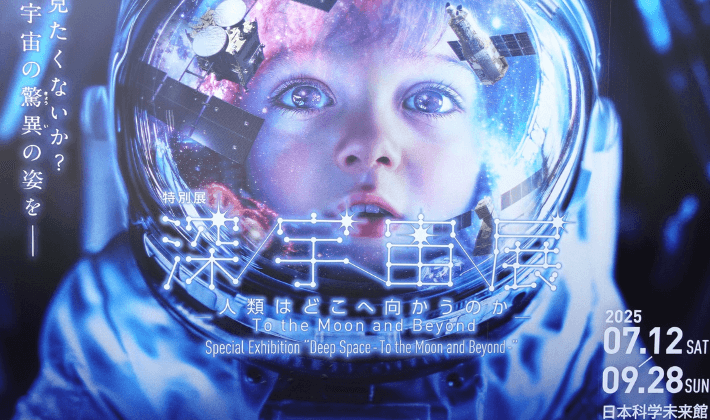

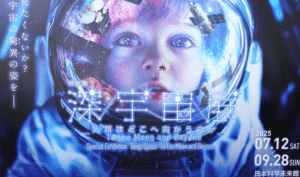

先日、東京のお台場にある日本科学未来館に行ってきました。以前から気になっていたのですが、今回、特に心惹かれたのは、期間限定で開催されている特別展「深宇宙展~人類はどこへ向かうのか To the Moon and Beyond」です。宇宙が好きな私にとって、この展示はまさにドンピシャ!最新の宇宙探査技術とその成果が一堂に集結していると知り、期待に胸を膨らませて向かいました。この記事では、、この「深宇宙展~人類はどこへ向かうのか 」を中心に、その魅力と見どころをたっぷりご紹介します♪

会期・料金・アクセス

チケットは、事前オンライン購入がおすすめ。現地やプレイガイドでも買えますが、スムーズな入場のためにもウェブサイトからの購入が便利です。特別展チケットを購入すれば、そのチケットで常設展も見ることができます。

●会期:2025年7月12日(土)~9月28日(日)

●開館時間:10:00~17:00(入場は閉館の30分前まで)

●休館日:7月15日、9月2日、9日、16日(いずれも火曜)

●料金:大人 2,200円(前売 2,000円)、18歳以下 1,400円(前売 1,200円)、小学生以下 700円(前売 500円)

●主要駅からのアクセス:日本科学未来館_交通案内

「深宇宙展~人類はどこへ向かうのか」の見どころを紹介

日本科学未来館で開催される「深宇宙展~人類はどこへ向かうのか」では、人類が挑む宇宙探査の最前線を体験できます。この展示では、最先端の科学技術と天文学の成果を通して、楽しく「学び」と「体験」ができるように工夫されています。

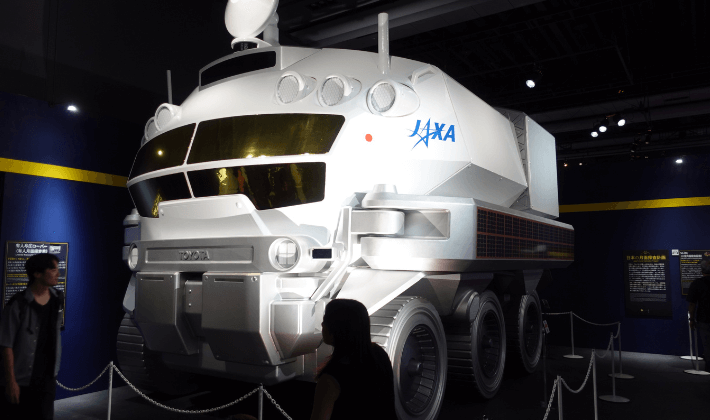

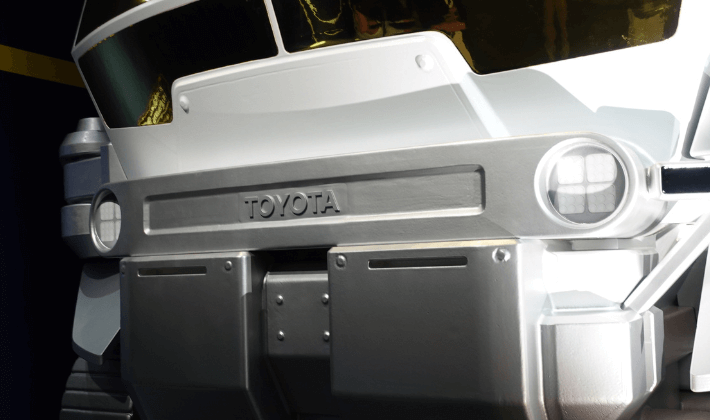

有人月面探査車「有人与圧ローバー」(実物大模型)

あのトヨタが、実は宇宙開発に取り組んでいることをご存知でしたか?現在、JAXA(宇宙航空研究開発機構)と共同で、月面を走行する有人与圧ローバー「Lunar Cruiser(ルナ・クルーザー)」の研究開発が進められています。この探査車は、宇宙飛行士が宇宙服を着用せずに活動できる居住空間を備え、2人の宇宙飛行士が最大で約30日間滞在できる環境の実現を目指しているそうです。トヨタの高い技術力が、将来の月面探査や生活を支える大きな鍵になるかもしれませんね。

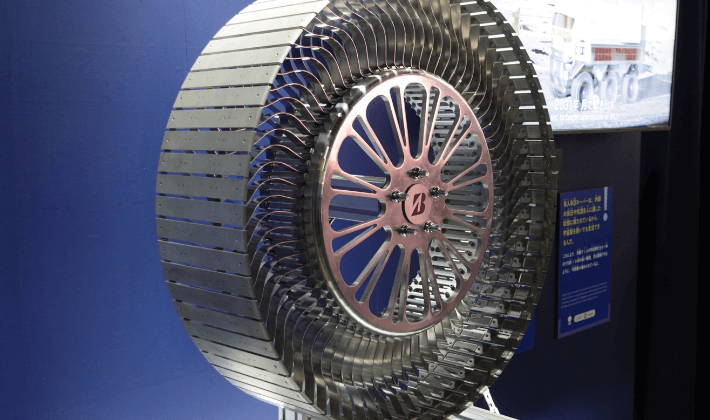

有人与圧ローバーのタイヤの秘密

月面を走る有人与圧ローバーには、ブリヂストンが開発した特別な金属製タイヤが使われる予定です。月面には岩やクレーターなどのでこぼこ道が多くありますが、このタイヤはしなやかに形を変えて、そうした道にもスムーズに対応できるように工夫されています。さらに面白いのは、このタイヤのヒントになったのが「ラクダの足」だということ。砂漠で沈まずに歩けるように、ラクダの足は広い接地面で体重を分散させています。ブリヂストンのタイヤも、月の柔らかい地面(レゴリス)の上をしっかりと進めるように、同じような考え方で設計されているとか。とてもユニークで面白い発想ですね。

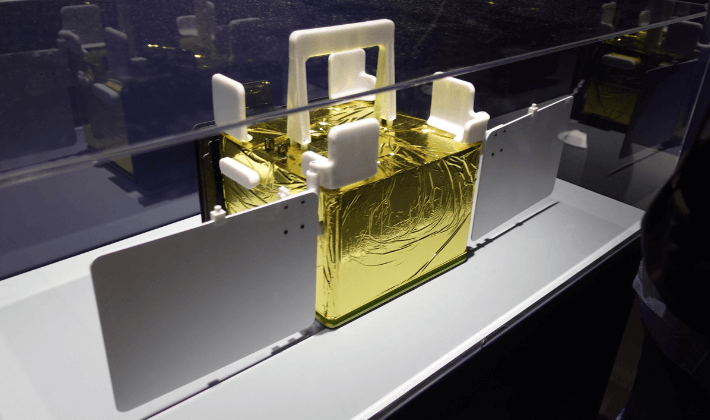

月面誘電率計測器(LDA:Lunar Dielectric Analyzer)

展示では、月の地下に眠る資源を探るための装置「月面誘電率計測器(LDA)」も紹介されています。この装置は、月の地表にあるレゴリス(土砂)の電気的な性質(誘電率)を測定することで、地下の構造や物質の存在を推定するものです。特に注目されているのが、地下に存在するとされる「氷(凍った水)」の探査です。月の極域などでは、日が当たらない永久影の領域や地下に氷が存在している可能性があるとされ、これが将来の月面探査や基地建設にとって重要な資源と考えられています。もし月面に水資源が見つかれば、飲料水として使えるだけでなく、水を電気分解して水素と酸素を取り出すことで、ロケット燃料としても利用できると期待されています。

日本の月面探査計画

日本は、アメリカ主導のアルテミス計画に参加するだけでなく、独自の月面探査計画も進めています。月面での探査技術やロボット工学、さらに自律的に動作する探査機の開発など、さまざまな分野で技術革新が進行中。これらの技術は、将来の月面基地建設や、さらにその先の火星探査にも活用されることが期待されています。

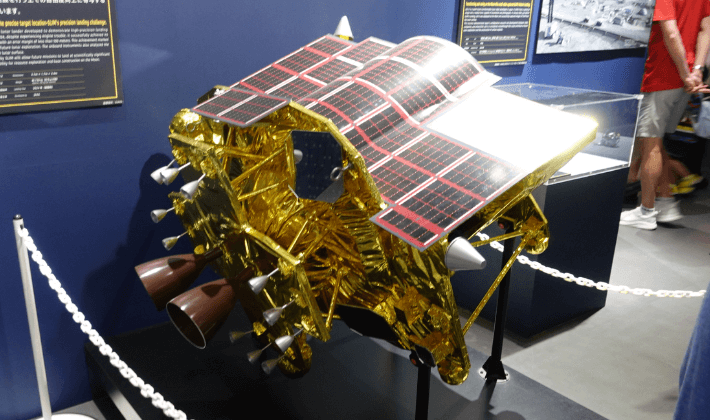

SLIM(小型月面着陸実証機)

JAXAが開発した日本の無人月面探査機「SLIM」。2024年1月に、SLIMは月面への軟着陸に見事成功し、目標地点からわずか100m以内という、これまでにない精度での着陸を実現しました。後の探査では、「降りたい場所にピンポイントで着陸する技術」がますます重要になるとされており、SLIMはその技術を世界で初めて実証した機体として、大きな注目を集めています。

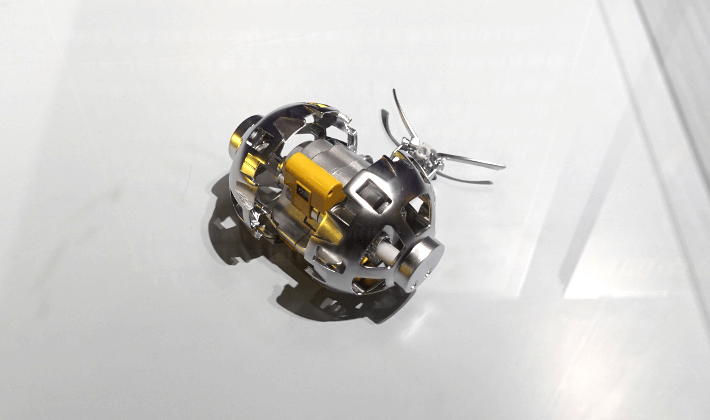

LEV-2(変形型月面ロボット)

アルテミス計画で注目される「LEV-2」は、JAXAとタカラトミー、ソニーグループ、同志社大学が共同開発した手のひらサイズの変形型月面ロボットです。2024年1月、SLIMに搭載されて月面に着陸。球体から二輪走行型に変形し、SLIMの着陸地点周辺を自律走行しながら撮影するというミッションを世界で初めて成功させました。このような小型ロボットが、過酷な月面環境で実際に機能したという実績は、今後の探査ミッションに大きな可能性をもたらすと期待されています。

日本の最新宇宙ミッションを一挙公開

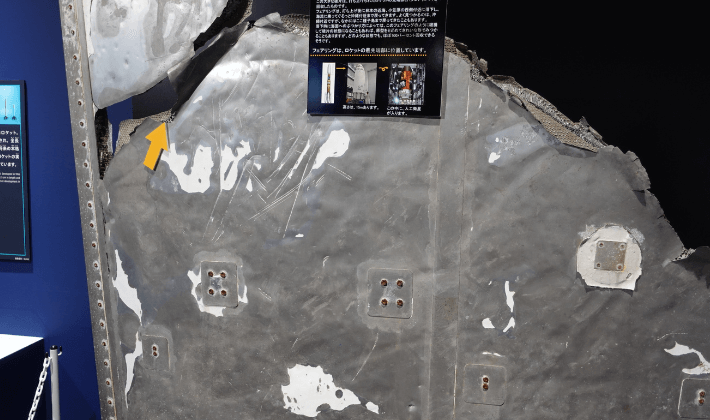

H3ロケット フェアリング(先端部カバー)の実物大模型

フェアリング(先端部カバー)は、ロケットが大気圏を通過する際に、搭載された人工衛星を風圧や摩擦熱から守る重要なパーツです。軽くて丈夫な複合材料で作られており、展示ではロケットの先端部分を横向きにした状態で見ることができます。さらにそのすぐ隣には、実際に海に落下したフェアリングの破片も展示されています。海上で回収されたもので、表面の傷や焼けた跡からは、過酷な飛行環境や落下の衝撃がリアルに伝わってきます。

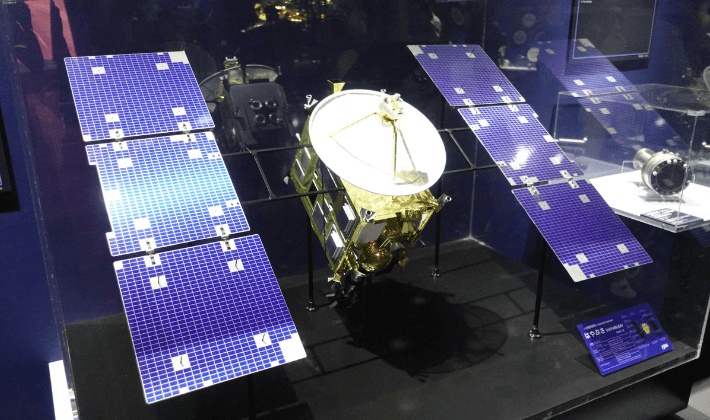

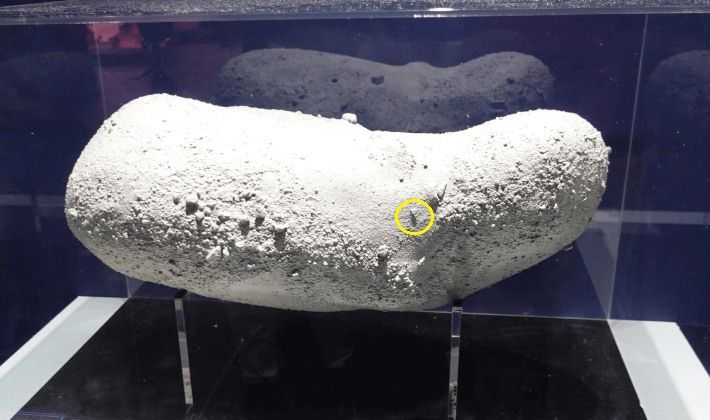

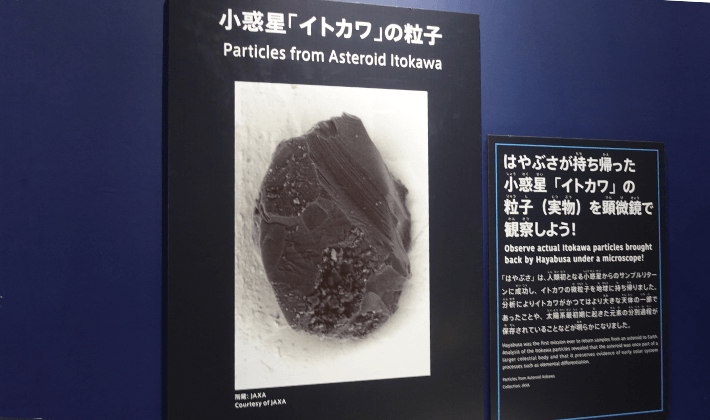

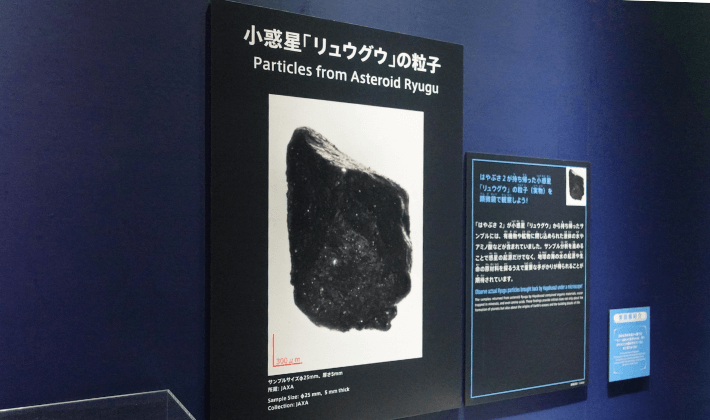

小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」が持ち帰った粒子

日本の宇宙探査技術といえば、やはり小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」は外せません。これらの探査機は、世界で初めて小惑星からサンプルを採取し、地球に持ち帰るという偉業を達成しました。展示では、実際に「はやぶさ」「はやぶさ2」が持ち帰った微粒子のサンプルも見ることができます。

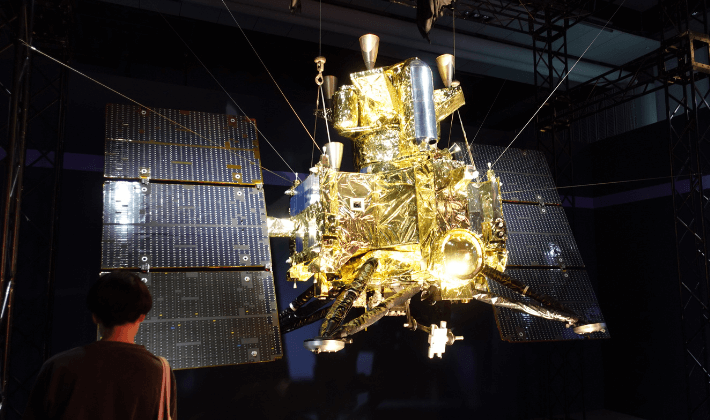

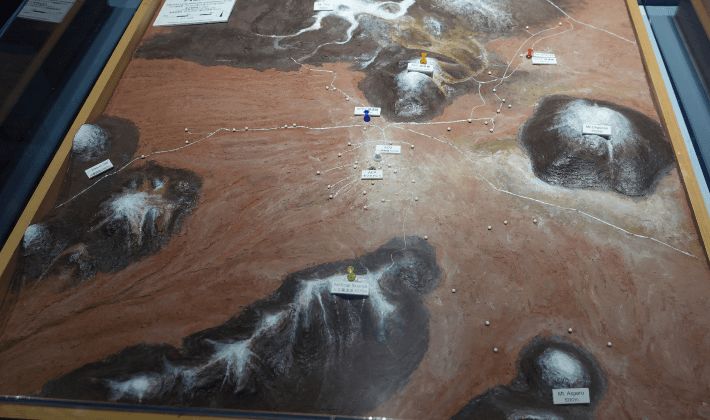

火星衛星探査計画「MMX:Martian Moons eXploration」

「はやぶさ2」に続く日本のサンプルリターン計画として紹介されていたのが、火星衛星探査計画「MMX(Martian Moons eXploration)」です。このミッションでは、火星の衛星フォボスとデイモスを探査し、主にフォボスの表面から試料を採取して地球に持ち帰ることを目標としています。JAXAの3つ目のサンプルリターンミッションとして期待が高まっており、その挑戦には多くの注目が集まっています。

宇宙開発の最前線

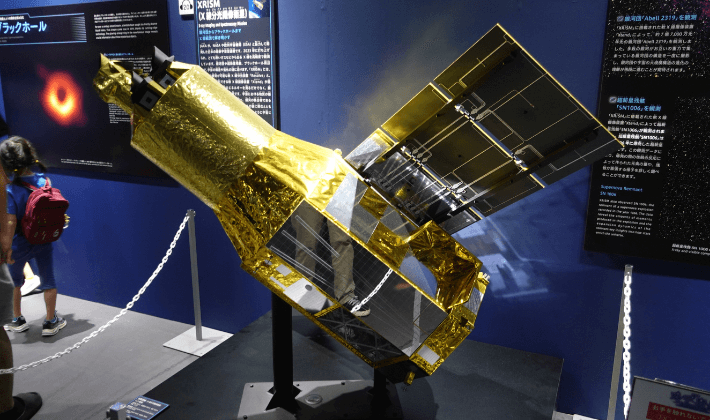

XRISM(X線分光撮像衛星)

JAXAがNASAや欧州宇宙機関(ESA)と連携して開発中の最新のX線天文衛星です。高温プラズマが放つX線を高精度で観測し、銀河団やブラックホールの謎に迫ることを目指しています。

MAXI(全天X線監視装置)

国際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟「きぼう」に搭載されており、全天をX線でスキャンしながらX線新星やガンマ線バーストを観測しています。宇宙の異常現象をリアルタイムで捉える“宇宙の監視カメラ”として活躍しています。

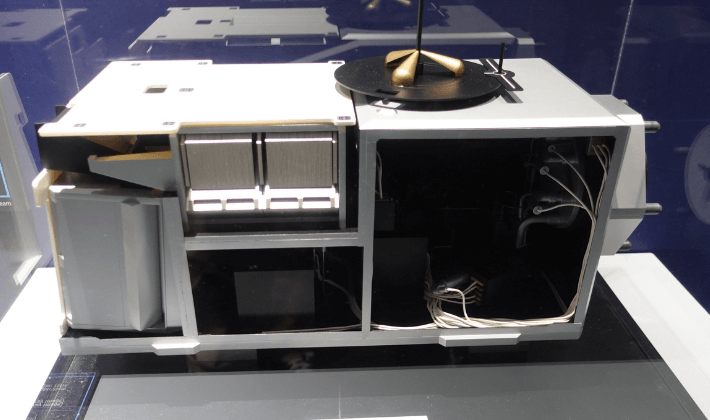

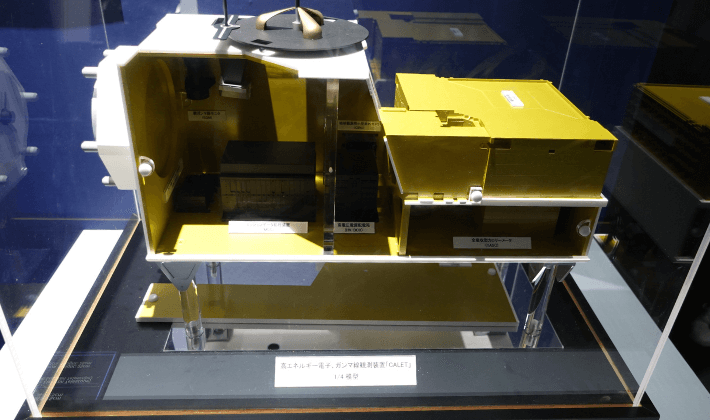

CALET(高エネルギー電子・ガンマ線測定装置)

同じく国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」に搭載され、宇宙線や高エネルギーガンマ線を観測しています。暗黒物質の存在や、宇宙線の起源解明といった宇宙の謎に挑んでいます。

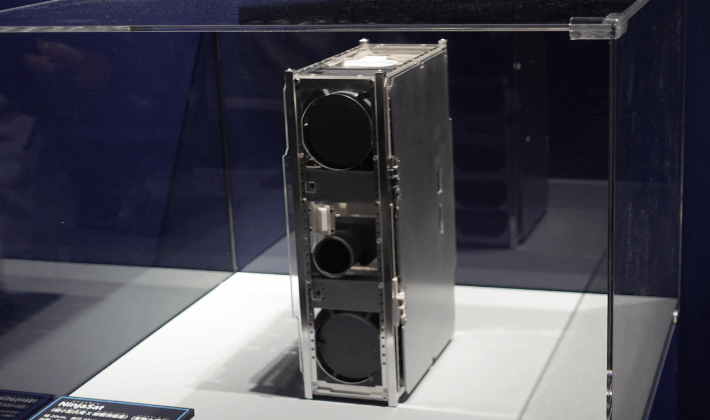

NinjaSat(超小型汎用X線観測衛星)

若手技術者や学生たちが主導して開発した超小型衛星で、X線を使ってブラックホールや中性子星などを観測。未来の宇宙探査を担う世代の活躍に期待が高まっています。

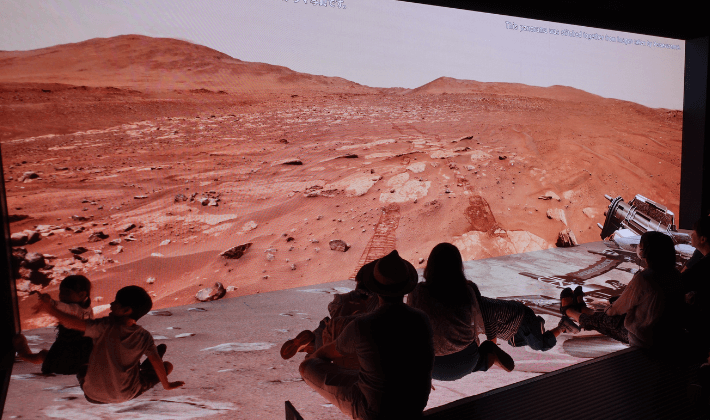

火星を旅する大画面映像

大画面映像ツアー

展示室では、火星探査機のデータを活用した大画面映像体験「火星ツアー」も楽しめます。NASAなどの探査機が撮影した高精細な火星の映像データをもとに、壁面と床が一体となった巨大スクリーンに投影されるため、まるで自分が火星の大地に降り立ったかのような臨場感を味わうことができます。

深宇宙の謎に挑む天文学の最前線

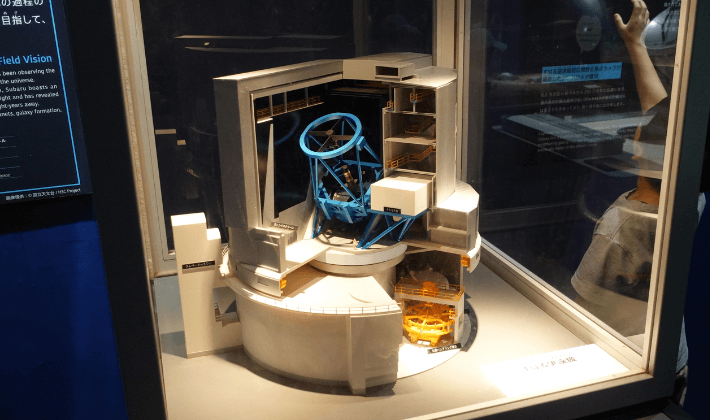

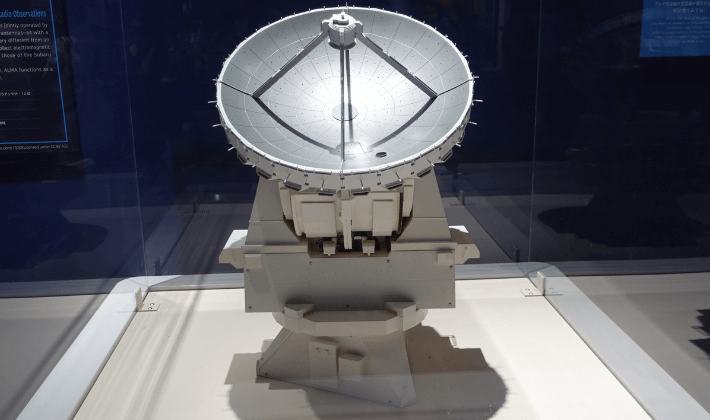

宇宙の謎に迫る大規模望遠鏡

宇宙の謎に迫る大規模望遠鏡の模型も展示されています。ハワイの「すばる望遠鏡」と、チリの「アルマ望遠鏡」という世界を代表する観測装置の模型が並び、それぞれが捉えた遠方銀河の衝突や星の誕生といった深宇宙の映像を、大画面で臨場感たっぷりに体験できます。

大画面映像で旅する深宇宙を体感するツアー

「第二の地球は存在するのか?」「ブラックホールの正体とは?」といった壮大な宇宙の謎に迫る映像ツアーです。日本の最先端観測技術が、こうした謎にどう挑んでいるのかを、大画面の迫力ある映像で“体験しながら学べる”展示となっています。

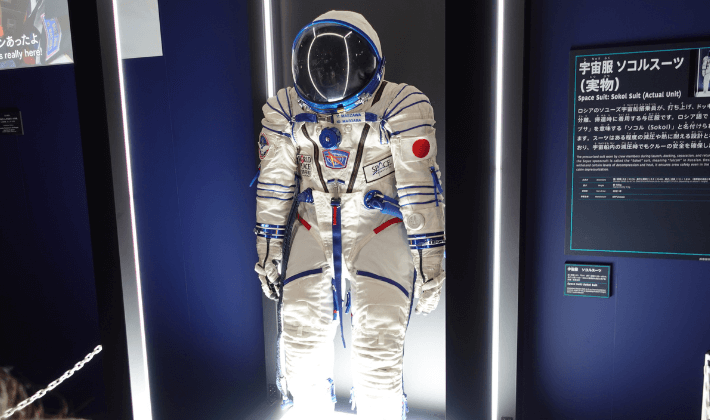

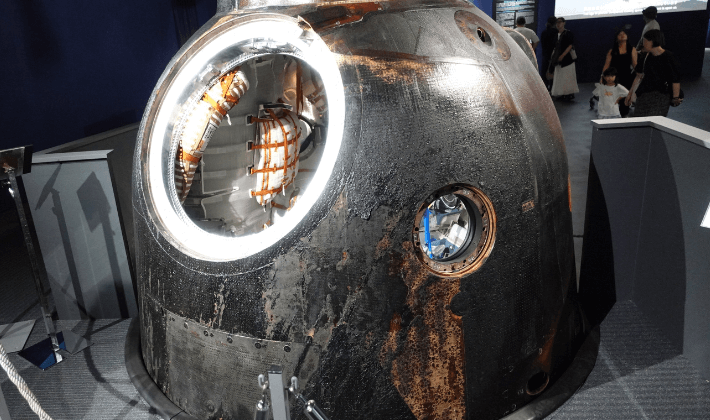

特別展示:前澤友作さんが搭乗したソユーズ宇宙船(実機)

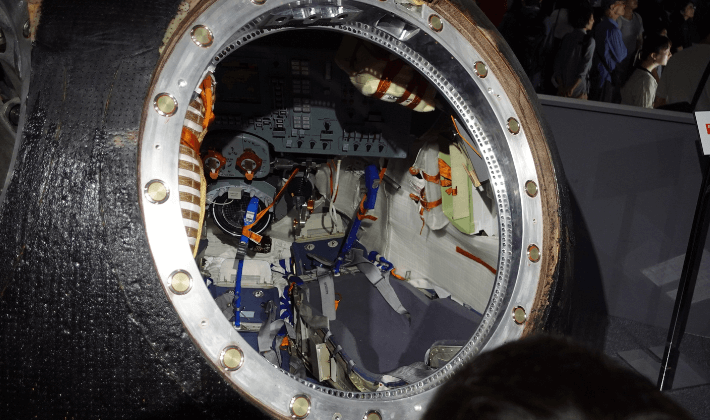

特別展示では、日本の民間人として初めて国際宇宙ステーション(ISS)に滞在した前澤友作さんが搭乗した「ソユーズ宇宙船・帰還モジュール」の実機と、実際に使用された宇宙服(与圧服)が展示されていました。帰還モジュールの外壁には、大気圏再突入時にさらされた高熱の痕跡がくっきりと残されており、地球への帰還がいかに過酷なプロセスであるかを物語っています。

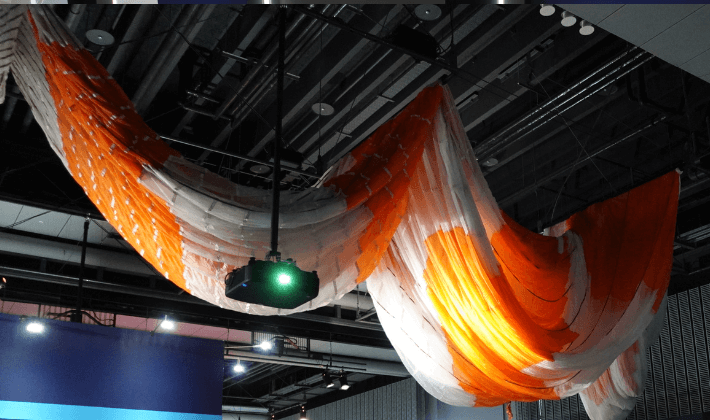

このモジュールには、前澤さんを含む3名の宇宙飛行士が乗って地球へ帰還しましたが、内部をのぞいてみると、その空間は非常に狭く、とても3人が同乗していたとは思えないほどの窮屈さです。展示エリアの天井には、実際に使われたパラシュートも吊るされており、大気圏突入から着陸までのドラマチックな旅路を想像させる演出が施されていました。

常設展も見逃せない!地球と未来を考える展示

日本科学未来館では、常設展も充実しています

「地球とつながる」:地球の”今”を多角的に学ぶ

「地球とつながる」ゾーンでは、地球と人類の関わりや、生命・環境とのつながりについて学べます。タッチパネルなどの体験型展示を通じて、地球の成り立ちや未来について楽しく考えることができます。このゾーンの目玉は、大きな球体ディスプレイ「ジオ・コスモス」。人工衛星のデータをもとに、今の地球の姿がリアルに映し出されていて、美しくて見入ってしまいます。

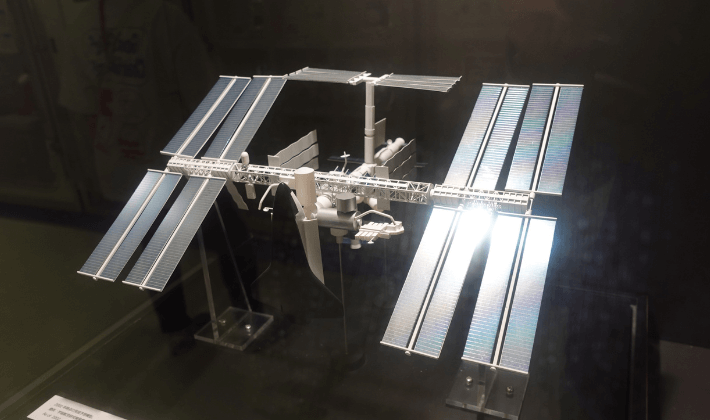

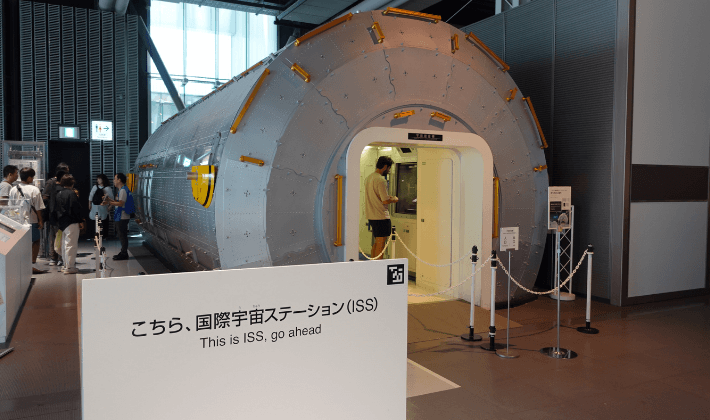

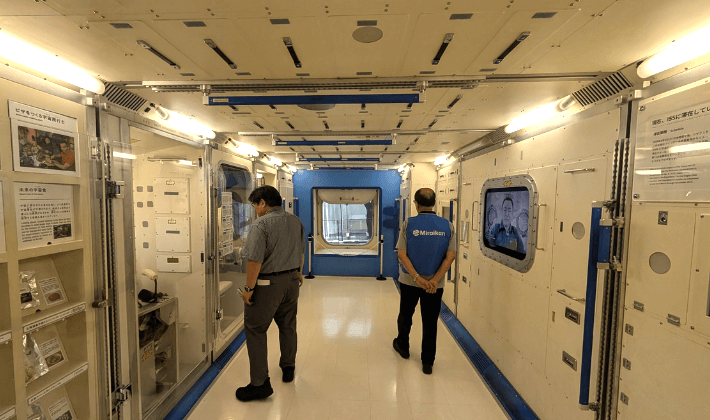

「こちら宇宙ステーション」

地上約400km上空を飛ぶ国際宇宙ステーション(ISS)の生活空間を再現した「宇宙居住棟」では、宇宙飛行士がどんな場所で暮らし、どんな仕事をしているのかを間近で見ることができます。ISSは90分で地球を一周しており、さまざまな実験や観測が行われています。実際に使われた道具や研究成果も展示されており、宇宙での生活をリアルに感じられる展示です。

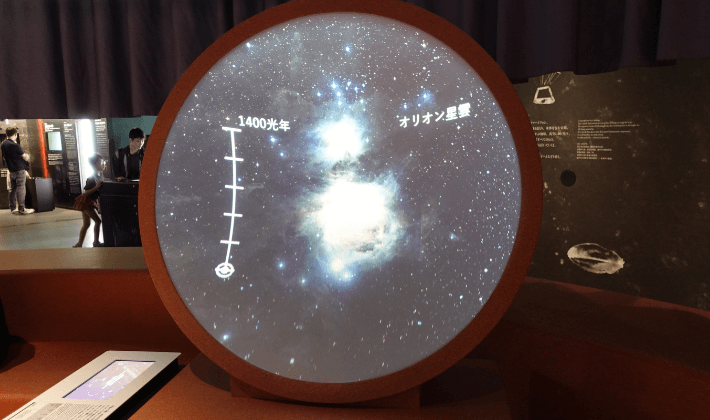

「未読の宇宙」ゾーン

私たちの肉眼では見ることができない宇宙の姿を捉えるための最先端の観測装置が紹介されています。光の異なる波長を利用した宇宙観測、重力波による時空のゆがみの検出、ニュートリノの観測、粒子加速器による実験といった4つの科学的アプローチを通して、物理学や天文学の最前線を学ぶことができます。

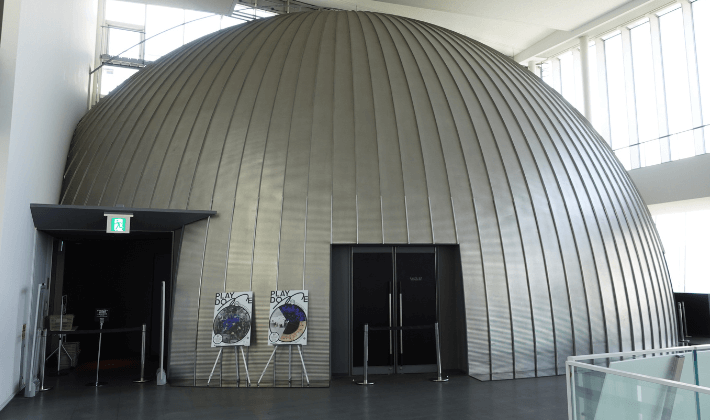

ドームシアターで全天周映像も

今回は時間の都合で見ることができませんでしたが、日本科学未来館のドームシアターは、迫力ある全天周の立体映像で科学や宇宙の世界を体験できる人気の施設です。高輝度RGBレーザー4Kプロジェクター2台によって投影される高精細な映像は、ドーム型スクリーンに鮮やかで明るい映像を映し出し、まるで空気感や気配までも感じられるかのような臨場感を生み出すとか。さまざまな上映作品が用意されているので、次回訪れた際にはぜひ鑑賞したいと思います。

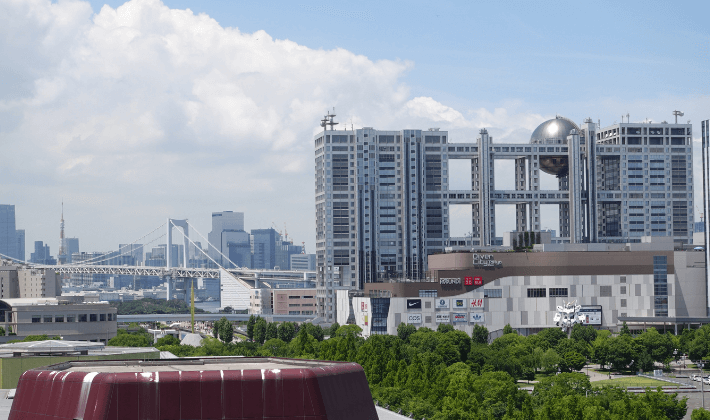

レストラン:未来をテーマにしたユニークな食体験

5階にある「CAFETERIA BLUE」では、未来をテーマにしたユニークな食体験をテーマにしたメニューを楽しむことができます。お子様向けのメニューも充実しており、家族連れにも最適です。軽食からしっかりとした食事まで、幅広いニーズに対応しています。窓からは東京の景色が一望でき、開放感あふれる空間で食事が楽しめます。

ミュージアムショップ:好奇心を刺激するアイテムがいっぱい!

1階にあるミュージアムショップもぜひチェックしてください。JAXAとコラボしたグッズや、球体ディスプレイ「ジオ・コスモス」をモチーフにしたオリジナルアイテム、宇宙食、知育玩具、科学実験キットなど、科学好きにはたまらない商品が豊富に揃っています。

まとめ:日本科学未来館「深宇宙展」は宇宙の魅力を再発見できる場所

本記事では、日本科学未来館「深宇宙展」の見どころと魅力を徹底解説しました。展示は読み応えがあり、じっくり見て回っていると1日では足りないほどのボリュームです。宇宙に関する知識を得られるだけでなく、私たちがまだ知らない宇宙の可能性や、人類の未来と宇宙とのつながりについても深く考えさせられる内容になっています。

宇宙好きの方はもちろん、科学や未来に興味がある方、お子さん連れのご家族まで、誰でも楽しめる展示です。

ぜひ、日本科学未来館で「深宇宙」という壮大な世界にふれてみてください。とてもおすすめの場所です!