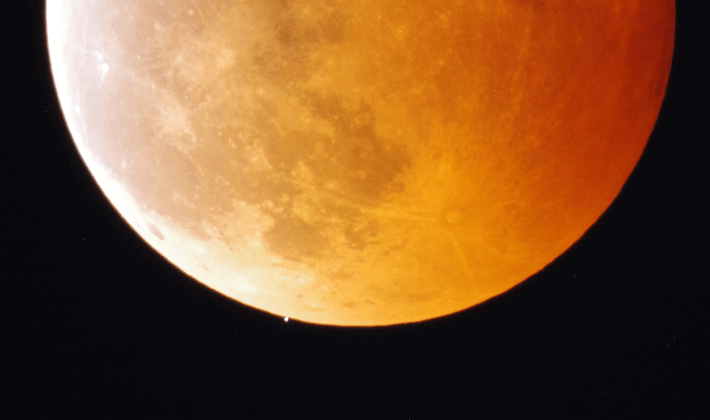

先日、2022年11月8日に起こった皆既月食はご覧になりましたでしょうか?私が住んでいる東京では、幸運にも晴天に恵まれ、言葉を失うほどの美しい天体ショーを観測することができました。赤銅色に輝く月は、まさに自然が織りなす神秘そのもので、時の流れを忘れて見入ってしまいました。もし今回見逃してしまったという方がいらっしゃいましたら、ご安心ください。この記事では、皆既月食と天王星食の貴重な写真と動画を掲載し、その魅力と天文学的な背景を詳細に解説します。さらに、次回の観測チャンスについても触れますので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

皆既月食とは? – 太陽、地球、月の壮大な共演

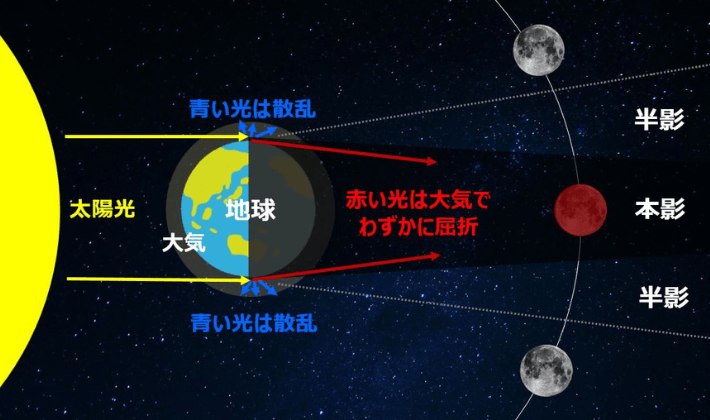

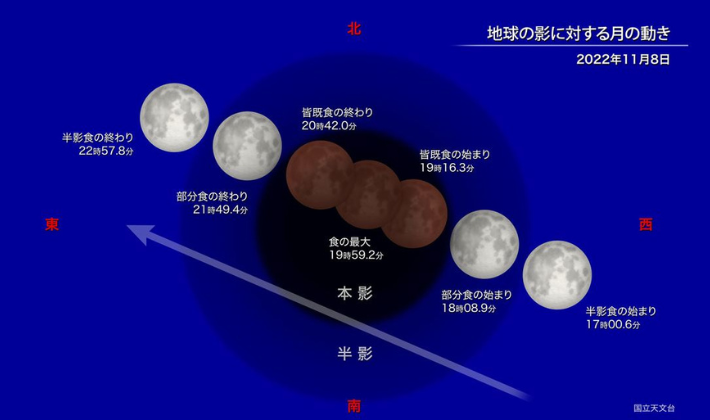

皆既月食とは、満月の夜に「太陽→地球→月」が一直線に並び、月が地球の影に完全に覆われる現象です。部分的に影に入る場合は「部分月食」、全体が影に入る場合を「皆既月食」と呼びます。この時、地球の影には「本影」と「半影」の2種類が存在し、月がどの影に入るかによって見え方が変わります。

🌕半影:地球の影の周辺にある薄暗い部分。半影月食では月の明るさがわずかに変化する程度で、肉眼での識別は困難です。

🌕本影:地球の影の中心にある濃い部分。本影食では月が欠けていく様子がはっきりと分かります。特に、月が完全に本影に覆われる皆既月食では、月が赤銅色に変化する神秘的な光景が見られます。

皆既月食が赤く見える理由 – 大気の魔法

皆既月食中に月が赤く見えるのは、「大気による光の屈折」という現象が関係しています。太陽光は様々な波長の光を含んでいますが、地球の大気を通過する際に、波長の短い青い光は散乱され、波長の長い赤い光は屈折して月の表面に届きます。このため、皆既月食中の月は赤みを帯びた色に見えるのです。これは、夕焼けが赤く見えるのと同じ原理です。

国立天文台HPより

442年ぶりの天体ショー – 皆既月食と天王星食の同時観測

今回の皆既月食で特筆すべきは、皆既月食中に天王星が月に隠される「天王星食」が同時に起こったことです。惑星が月に隠される現象を「惑星食」と呼び、天王星の場合は「天王星食」、木星の場合は「木星食」というように、隠される惑星の名前をつけて呼びます。

この「皆既月食と惑星食の同時発生」は非常に稀な現象で、日本においては実に442年ぶりです。前回は1580年(天正8年)に土星食が観測されて以来となります。これはまさに歴史的な天体ショーと言えます。

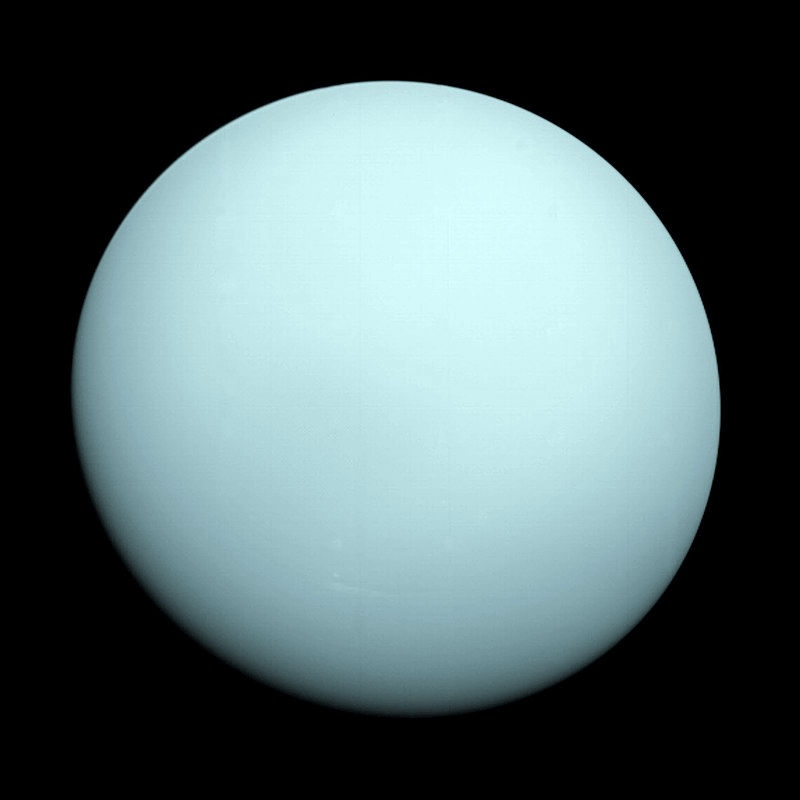

天王星とは? – 氷の惑星

天王星は、太陽系で7番目の惑星で、地球の約4倍の大きさを持つ巨大な氷惑星です。地球から約30億kmも離れた場所に位置し、自転軸が大きく傾いているのが特徴です。これは、過去に巨大な天体が衝突した影響と考えられています。1781年にウィリアム・ハーシェルによって発見されました。

天体望遠鏡と赤道儀 – 天体観測の強い味方

今回の観測では、天体望遠鏡と赤道儀を使用しました。赤道儀とは、地球の自転に合わせて望遠鏡を追尾させる装置で、長時間露光撮影時に星が線状に写ってしまうのを防ぎ、星を点として捉えることができます。これにより、天王星食の瞬間を鮮明に捉えることができました。

注目の天体ショー!皆既月食&天王星食を撮影(写真・動画)

【写真】

天王星は約6等級。肉眼で見える限界の明るさです。望遠鏡を使用する事で天王星を捉える事ができました。天王星食の瞬間です。

【動画】(潜入)

天王星食の動画です。天王星が月に隠れていく様子です。

【動画】出現

天王星が出現していく様子です。皆既が終わり、月右下辺りから天王星が出現します。

次回の観測チャンス は332年後

次回の皆既月食中に惑星食が起こるのは、322年後の2344年7月26日と予想されており、この時に土星食が起こるとされています。宇宙の壮大な時間スケールの中で、私たち人類の一生はほんの一瞬に過ぎません。しかし、その限られた時間の中で、このような貴重な天体現象を目撃できることは、非常に幸運なことではないでしょうか。

まとめ

今回の皆既月食と天王星食の同時観測は、本当に忘れられない体験でした。夜空を見上げた時のあの感動は、言葉では伝えきれないほどです。昔の人が空を畏れ敬った気持ちが、少し分かった気がします。きっとこれからも、多くの人が宇宙の魅力に惹きつけられることでしょう。

次に夜空を見上げる時は、今回の天体ショーを思い出してみてください。きっと、いつもの星空が、もっと特別なものに感じられるかもしれません。