冬の夜空に輝く星々の中で、ひときわ目を引く青白い光の集まりがあります。それが「プレアデス星団」。日本では古くから「すばる」と呼ばれ、親しまれてきた散開星団です。この星団の魅力は、何といっても肉眼でもはっきり見える美しさにあります。夜空に無数の星が輝く中でも、すばるの透明感のある青白い光はとても印象的ですこの記事では、プレアデス星団(すばる)の魅力について詳しく紹介していきます。

プレアデス星団(すばる)の特徴

プレアデス星団(すばる)は、おうし座に位置する星の集まり(散開星団)で、地球からおよそ440光年の距離にあります。誕生したのは約1億年ほど前とされ、比較的若い恒星が集まる星団です。冬の夜空では肉眼でも確認でき、その美しい輝きから古くから親しまれています。

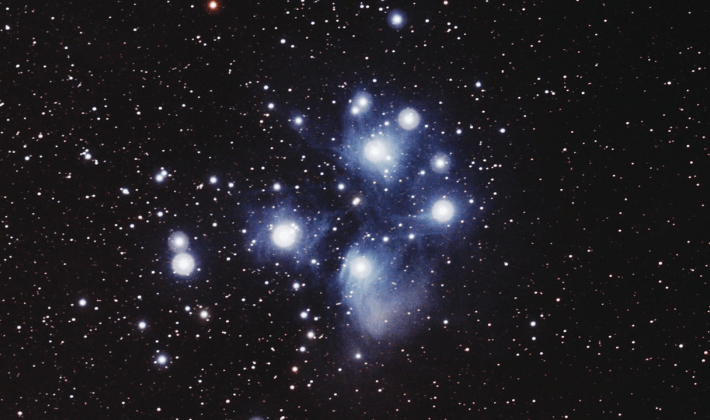

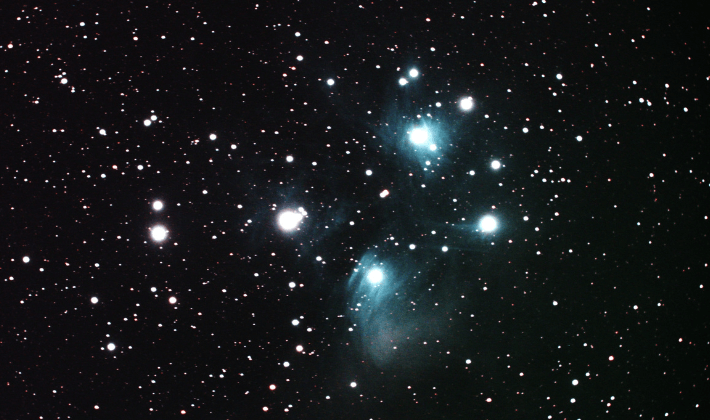

星団の周囲には「反射星雲」と呼ばれる青白い星間ガスが広がっています。これは、星々の光が周囲のガスや塵に反射して青く輝いて見える現象で、この反射星雲が、プレアデス星団を一層幻想的で美しい天体にしています。

千年の時を超えて輝く「すばる」

冬の夜空で青白く輝くプレアデス星団は、日本では古くから「すばる」として親しまれてきました。その美しさは古来より人々を魅了し、多くの記録に残されています。

特に有名なのは、平安時代の清少納言が随筆『枕草子』で「星はすばる」と記し、多くの星の中でもこの星団を最も美しいものとして称えました。また、「すばる」の名は清少納言の時代よりさらに古くから使われており、平安中期の辞書『倭名類聚抄』にも「須波流」と記されています。地方の伝承にも登場することから、古代の人々の信仰や物語に深く関わっていたことが分かります。

このように、「すばる」は千年以上にわたり、日本の歴史や文学の中で愛され続けてきた星団です。

プレアデス星団(すばる)の簡単な探し方

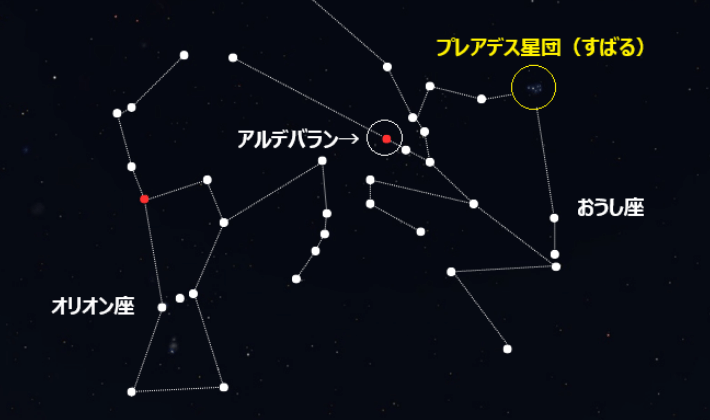

プレアデス星団(すばる)は、冬の夜空で最も見つけやすい星の集まり(散開星団)のひとつです。おうし座の中に位置し、11月から2月ごろが観測のベストシーズン。空気が澄んだ冬の夜に、青白く輝く姿を肉眼でも楽しむことができます。探すときは、冬の星座の代表であるオリオン座を目印にするとわかりやすいです。以下の順にたどってみましょう。

オリオン座からたどる手順

1. オリオン座を見つける

まず、南の空に注目しましょう。3つの明るい星が一直線に並んでいるのが「オリオンの三つ星」です。その周りにある明るい星を結ぶと、大きな四角形(オリオン座の胴体)が見えてきます。オリオン座は冬の夜空で最も目立ち、見つけやすい星座の一つです。

2. アルデバランを見つける

次に、オリオンん座の三つ星を結んだ線を、そのまま斜め右上方向にたどると、オレンジ色に輝く一等星が見つかります。これがおうし座のアルデバランです。

3. すばるを確認する

アルデバランから、さらに同じ方向(右上)に少し視線を移します。青白い星がぎゅっと集まって見える星の集まりががあります。それがプレアデス星団(すばる)です。肉眼では小さな北斗七星のような形、またはぼんやりとした光のかたまりのように見えると思います。

もし見つけにくい場合は、スマートフォン星座アプリや星図を使うと便利です。アプリを空にかざすだけで、おうし座やプレアデス星団の位置がすぐにわかります。

観察のポイント

ここでは、プレアデス星団(すばる)の見え方と観察のコツを紹介します。

👀肉眼での観察

視力のよい人なら、星団の中に6〜7個ほどの星を確認することができます。日本では昔から「視力を試す星」として知られ、どれだけの星が見えるかで目の良さを競ったとも言われています。街明かりが少なく、空気の澄んだ夜には、青白い光のかたまりとしてぼんやりと見えるはずです。

🔎双眼鏡での観察(おすすめ)

7〜10倍程度の双眼鏡を使うと、プレアデス星団全体がちょうど視野に収まります。その中には数十個もの青白い星々が輝いて見え、まるで夜空に宝石をちりばめたような光景が広がります。星団の立体感や星同士の配置まで感じられ、すばるの魅力を最も実感できるおすすめの観察方法です♪

最近では、防振機構付きの双眼鏡により、手持ちでも 像の揺れを大幅に軽減できるようになっており、星がまるで“止まっている”かのように見えるケースもあります。夜空をゆっくり眺めるには非常に見やすい機材です。参考になる記事を以下にご紹介します。

🔭天体望遠鏡での観察

プレアデス星団は満月の約4倍もの広がりを持つため、高倍率の望遠鏡では全体が視野に入りきらないことがあります。望遠鏡で見ると個々の星はより明るく見えますが、天体望遠鏡で星団全体の広がりを楽しむには、低倍率の天体望遠鏡が最適です。

「すばるはいくつ見える?」七つ星のヒミツ

私は小学生向けの天体教室で「すばるはいくつ見えるかな?」と聞くと、たいていの子は「5個!」「6個!」「7個!」と答えます。中には「10個見える!」「30個あるよ!」という、すばらしい目の持ち主(?)もいて、毎回楽しい時間になります(笑)。

プレアデス星団は、昔から「七つ星(ななつぼし)」と呼ばれてきました。しかし、実際に肉眼で見える明るい星は、6個くらいです。「えっ、7個目の星はどこにあるの?」――そう思う人もいますよね。その理由のひとつは、ギリシャ神話にあります。プレアデス星団は、天空の狩人オリオンに追われた7人の姉妹(プレアデスの娘たち)が星になった姿だと伝えられています。ところが、そのうちのひとり「メローペ」は人間と結婚したことを恥じて、輝きを失ってしまったのだとか。もしかすると、夜空でなかなか見つけられない「7つめの星」は、このメローペのかすかな光なのかもしれません。

和名の由来と地域ごとの呼び名

日本人にとって、プレアデス星団は古くから「すばる」の名で親しまれてきました。この名前は、「集まってひとつになる」という意味をもつ古い言葉、「統(す)ばる」に由来するといわれています。たくさんの星がひとつにまとまって輝く――まさにその姿を表した、ぴったりの名前ですね。また、日本各地には、地域ならではのユニークな呼び名も残っています。

- 六連星(むつらぼし)/六つ星:見える星の数に由来

- 一升星(いっしょうぼし)(長野・山梨など):星の形が米の一升枡に似ている

- むりかぶし(沖縄・八重山地方):沖縄の言葉で「群れる星」という意味

古くから、日本人は「すばる」を単なる星の集まりとしてではなく、生活や文化と結びついた身近な存在として見ていたことがわかります。

車の「SUBARU」も星に関係している!

自動車メーカー「SUBARU(スバル)」の名前は、冬の夜空でひときわ輝く星の集まり「プレアデス星団(すばる)」に由来しています。先ほど述べたように「すばる」という言葉は、古語で「統(す)ばる」――つまり「ひとつにまとまる」という意味を持っています。

この名前が象徴しているのは、1953年に6つの会社が合併して誕生した「富士重工業(現・株式会社SUBARU)」の精神です。「6社が力を合わせてひとつになる」――そんな思いが、今もSUBARUのエンブレムに息づいています。

SUBARUのフロントに輝く星のマークは、プレアデス星団をモチーフにしたデザイン。中央の大きな星が親会社である富士重工業を、周囲の5つの小さな星が合併した5社を表しています。つまりこの『六つの星』は、「6社がひとつに結ばれた証」なのです。SUBARUのエンブレムは6つの星なんですね。

青白い輝きの正体:反射星雲を撮ろう!

プレアデス星団の周りには、もやもやとした青白いガスが広がっています。これは、星団の星々の光を反射する「反射星雲」です。この星雲のおかげで、プレアデス星団は他の星団より一層美しく見えるのです。この青い輝きを写真に収めるのは、天体写真の楽しみのひとつ。撮影には、使う機材や方法に応じてコツがあります。

📱スマホで撮影する場合

スマートフォンでの星空撮影は、三脚や安定した台で機材を固定し、夜景モードや星空モード(機種による)を使います。露出時間が長くなることで、プレアデス星団のような暗い天体も手ブレなく撮影でき、多くの星が鮮明に写ります。ISO感度は、暗い場合は最大まで上げて調整しましょう。

関連記事

📷一眼レフで広く撮る場合

星空撮影の広角レンズ設定は、マニュアルモード(M)が基本です。絞り(F値)はF2.8以下に近い設定。シャッタースピードは星が流れないように焦点距離に応じて20秒前後にします。ISO感度は明るさを確認しながら調整。ピントはマニュアルフォーカス(MF)で無限遠より少し手前に合わせ、試し撮りで微調整します。

関連記事

🔭小型天体望遠鏡でクローズアップする場合

本格的な天体写真では、先ほど述べたカメラ設定の他に、天体望遠鏡、赤道儀、オートガイダーなどの機材を使用します。赤道儀とオートガイダーで星の動きを追いながら数分から十数分の長時間露光を複数回行い、その画像を合成・強調処理することで、肉眼では見えない星団の壮大なスケールや反射星雲の繊細な青を鮮やかに写し出すことができます。

まとめ

冬を代表する星座・おうし座。その中にひときわ輝くのが、「プレアデス星団(すばる)」です。夜空に散りばめられた宝石のようなその姿は、肉眼でも楽しめるほどの美しさ。古くから神話や地名に影響を与えるほど、人々の心を惹きつけてきました。

プレアデス星団――それは、昔も今も変わらず私たちを魅了し続ける星の集まりです。もし夜空を見上げることがあったなら、ぜひ「集まってひとつになる」という意味をもつ「すばる」の名を思い出してみてくださいね。青白く輝くその星々の中に、もしかすると『7つめの星』が見つかるかもしれません✨