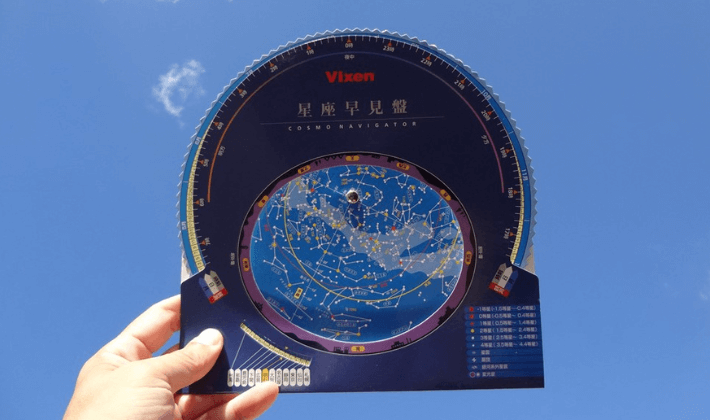

夜空を見上げると、無数の星が輝いています。そんな星空をより楽しむための便利なアイテムが「星座早見盤」です。日時を合わせるだけで、その時に見える星座が簡単に分かるので、初心者にも扱いやすく、星空観察の入門に最適なツールです。この記事では、星座早見盤の基本的な使い方や、星座を見つけるコツについて、分かりやすく解説します。

星座の歴史:どうして星座ができたの?

星座の起源は非常に古く、約5000年前のメソポタミア文明までさかのぼるとされています。星座を示す石碑が発見されており、これが星座の始まりと考えられています。その後、多くの天文学者によって星座が整理され、2世紀頃には天文学者プトレマイオスが著書『アルマゲスト』の中で48星座をまとめました。

17世紀になると望遠鏡の発明や大航海時代の影響で、南半球の星空や新しい天体が観測されるようになり、新たな星座が追加されました。しかし、自由に星座が作られたため混乱が生じ、1928年に国際天文学連合(IAU)が全天の星座を88星座として正式に定めました。これが現在使われている星座です。

星座早見盤の基本的な使い方:4つのチェックポイント

星座早見盤には、星雲や銀河、星団の情報も記載されているものもありますが、まずは基本的な使い方を覚えましょう。星空観察で重要な4つのポイントは以下の通りです。

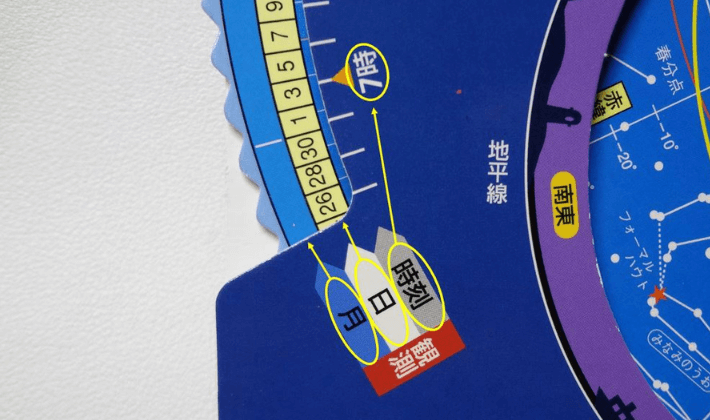

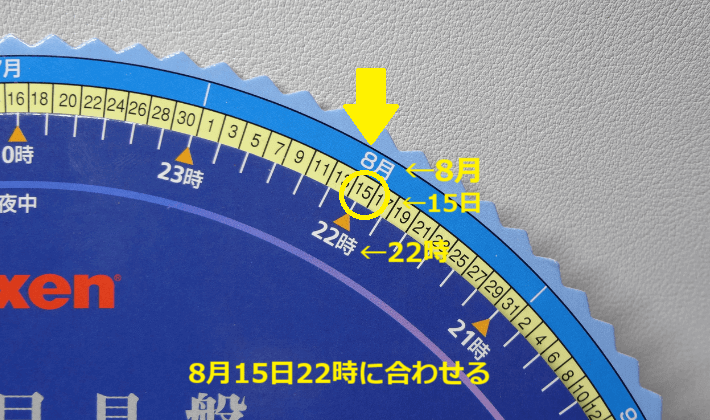

1)日時の合わせ方

星座早見盤の円盤を回して、観察する日時を合わせます。例えば、8月15日の22時に合わせると、その時間に見える星空が星座早見盤の窓に表示されます。

2)明るい星の見つけ方

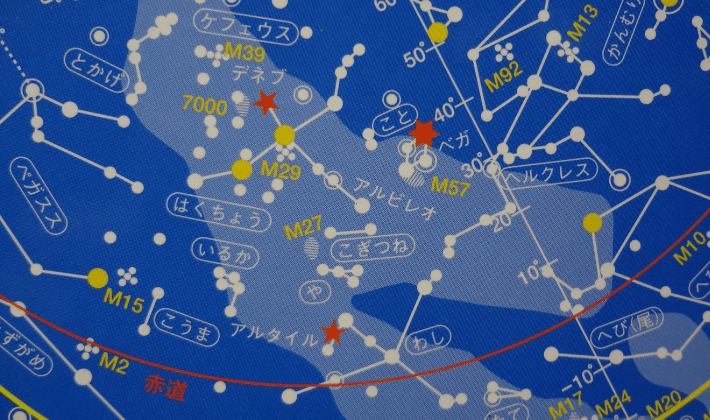

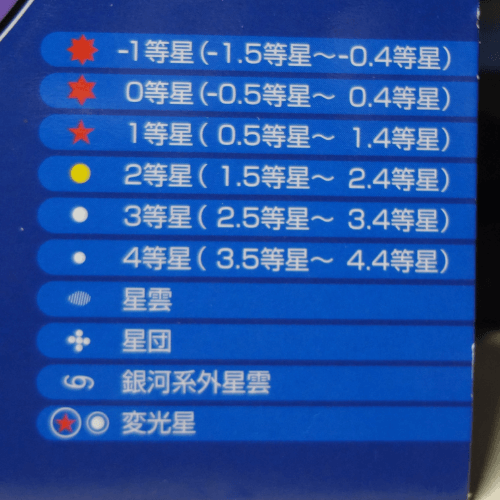

星座早見盤には、星の明るさが等級で表示されています。

・1等星:明るい(肉眼で容易に見える明るい星)

・2等星:まぁまぁ明るい(注意すれば見える程度の明るさの星)

・3等星:ちょっとだけ明るい(暗い場所でないと見えにくい星)

都会では光害の影響で3等星以降は見えにくいですが、1等星は比較的見つけやすいので、まずは明るい星を目印に探してみましょう。星座早見盤の表示方法はメーカーによって異なるため、お手持ちの説明書を確認してください。

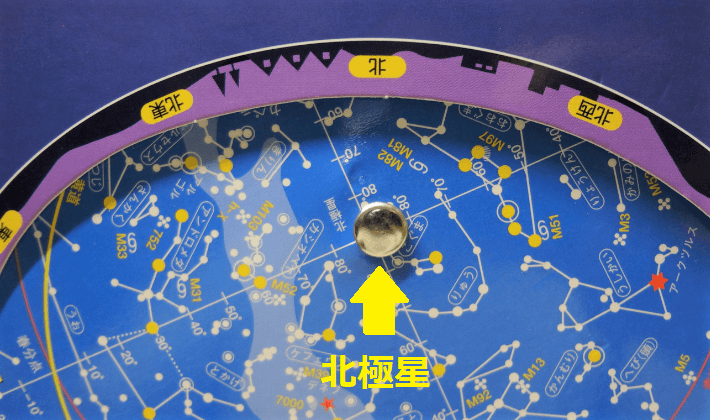

3)方角の確認:北極星を目安に

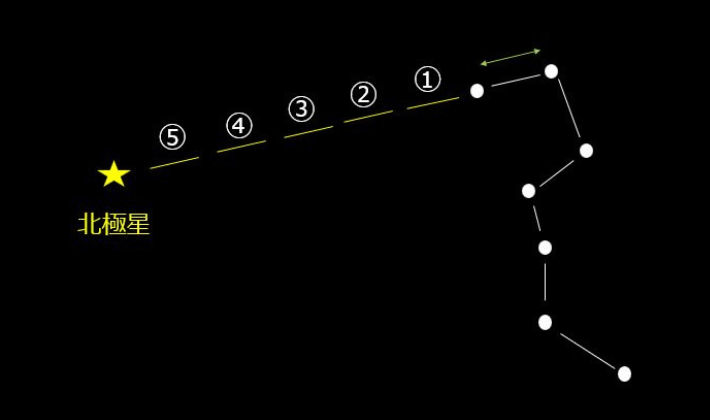

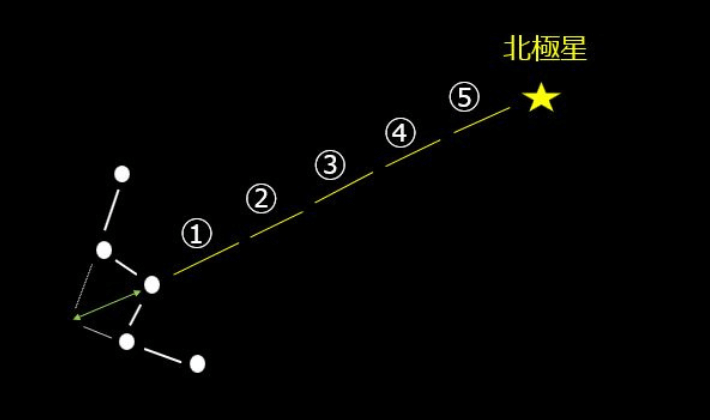

星座早見盤の中心には北極星が示されています。北極星を見つけるには、「北斗七星」や「カシオペア座」を活用すると便利です。

北斗七星から北極星を探す方法。

カシオペア座から北極星を探す方法

4)方角と高さのチェック方法

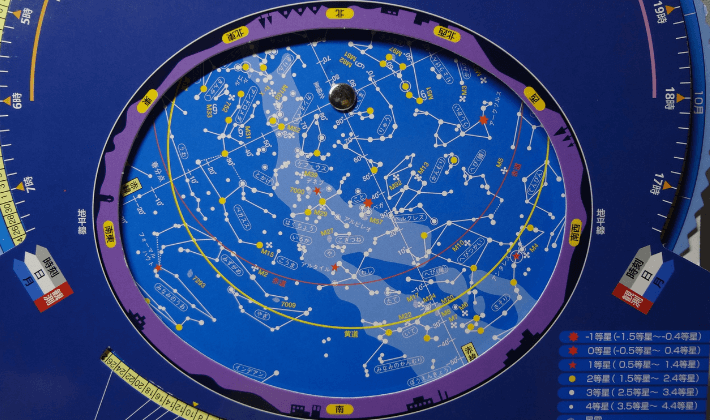

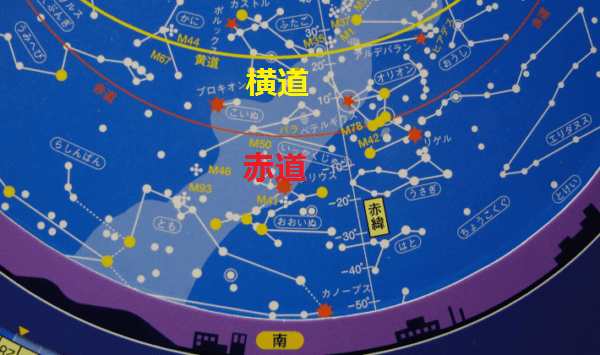

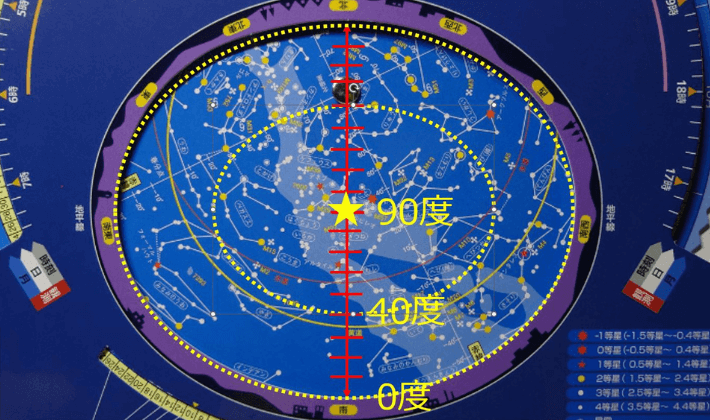

星座早見盤には、「黄道」と「天の赤道」が記載されています。

- 黄道(黄色い楕円):太陽の通り道で、誕生星座(12星座)が位置しています。

- 天の赤道(赤い線):地球の赤道を天球に延長した線です。

- 赤緯(縦の線):天球の北側を(+)、南側を(-)で表します。

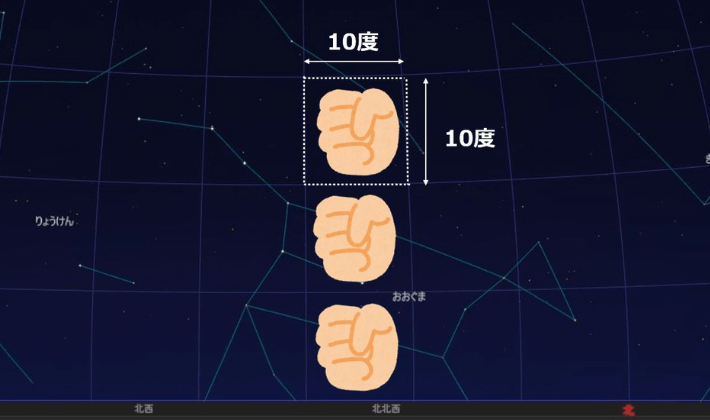

また、星の高度(地平線からの角度)を知ると便利です。こぶし1個分が約10度、手を広げたパーが約20度の目安になります。東京では、北極星の高度は約35度です。

星座を見つけるコツ:目印となる星の並び

星座を探す際は、星座早見盤に表示されている三角形や四角形などの星の並びを目印にすると見つけやすいです。

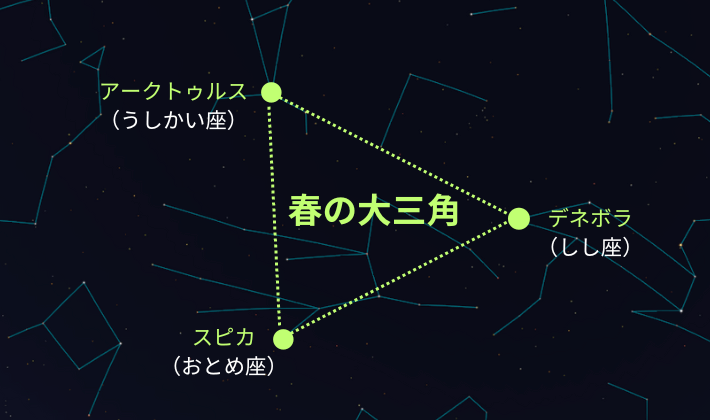

・春の大三角(デネボラ、アークトゥルス、スピカ)

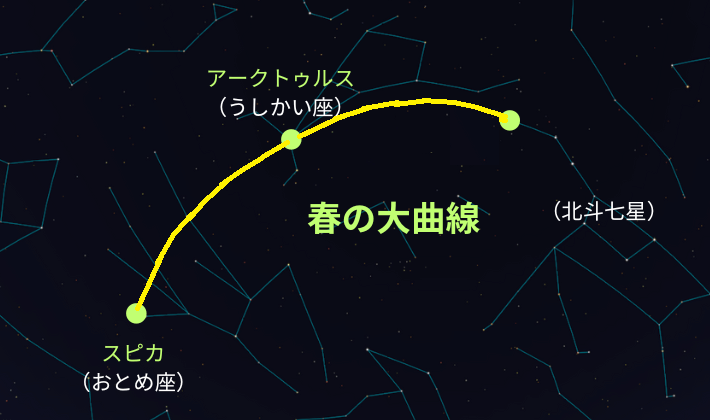

・春の大曲線(北斗七星の柄の部分、アークトゥルス、スピカ)

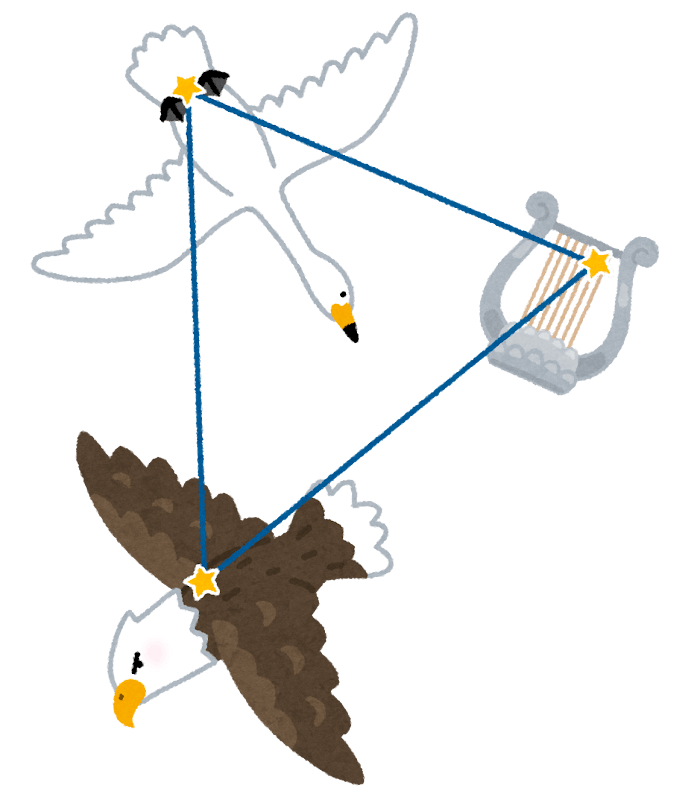

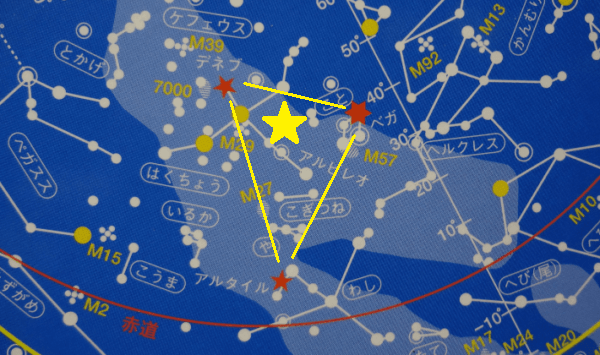

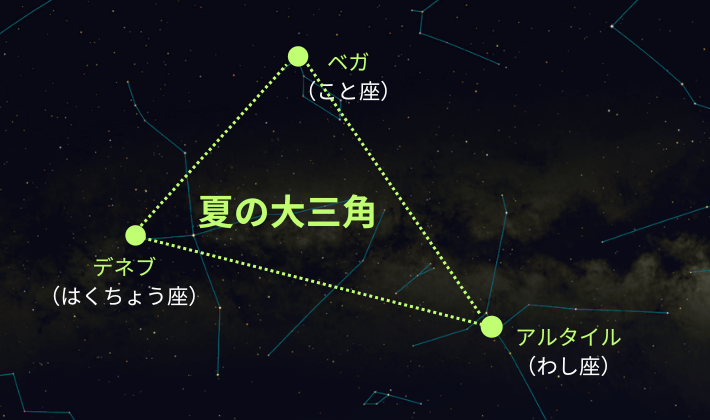

・夏の大三角(ベガ、デネブ、アルタイル)

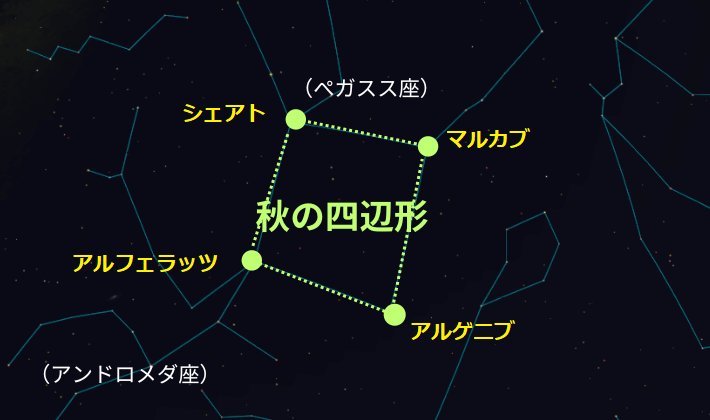

・秋の四辺形(アルフェラッツ、アルゲニブ、マルカブ、シェアト)

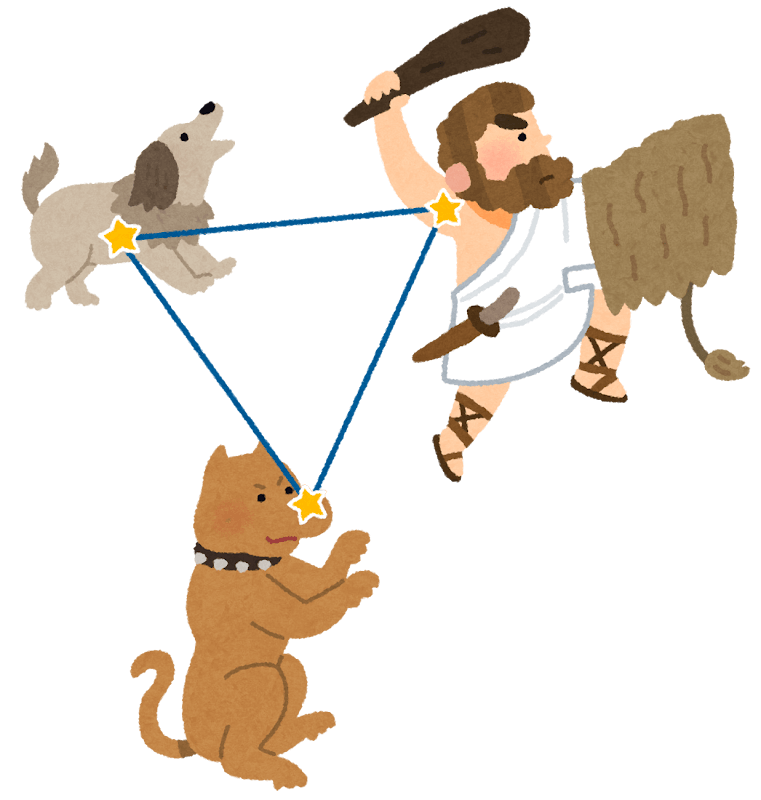

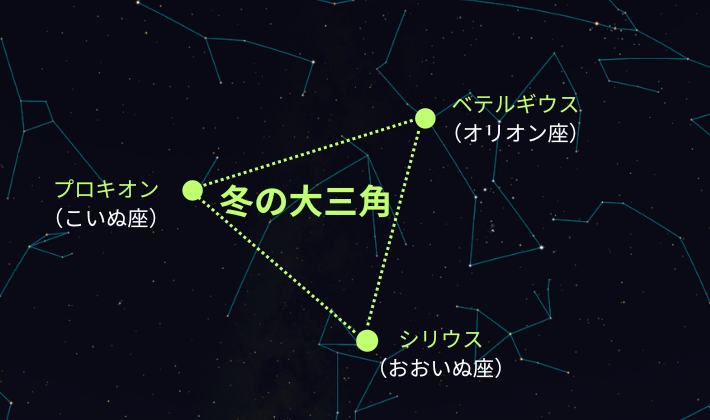

・冬の大三角(シリウス、ベテルギウス、プロキオン)

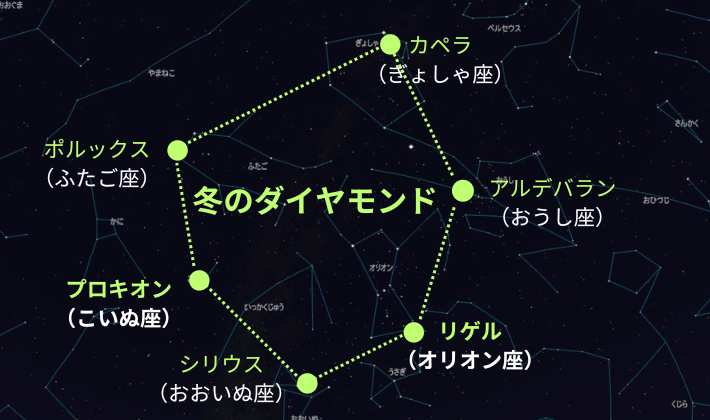

・冬のダイヤモンド(シリウス、リゲル、アルデバラン、カペラ、ポルックス、プロキオン)

星座早見盤の便利な使い方:ステップで解説

1)観察する日時を合わせる

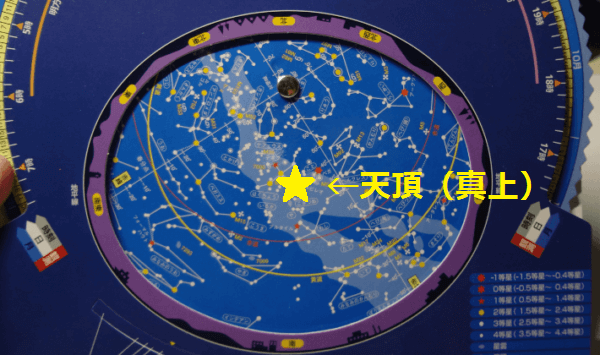

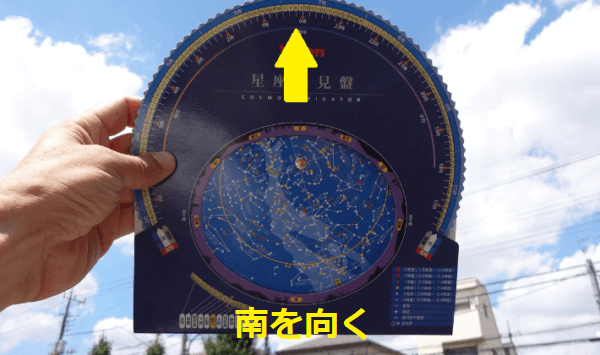

2)向いている方角の書かれている方を手前に持つ

3)その状態で空にかかげます

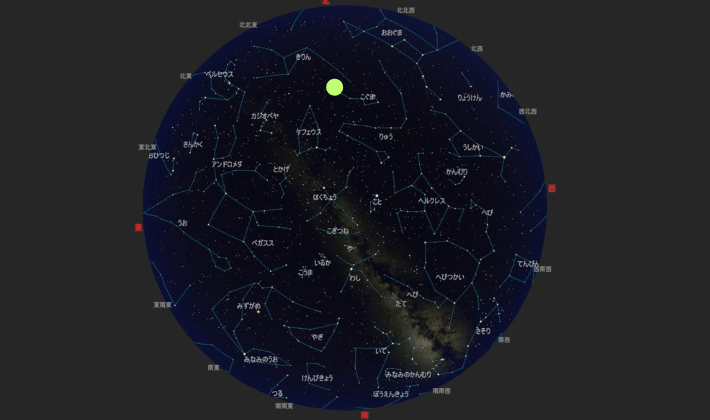

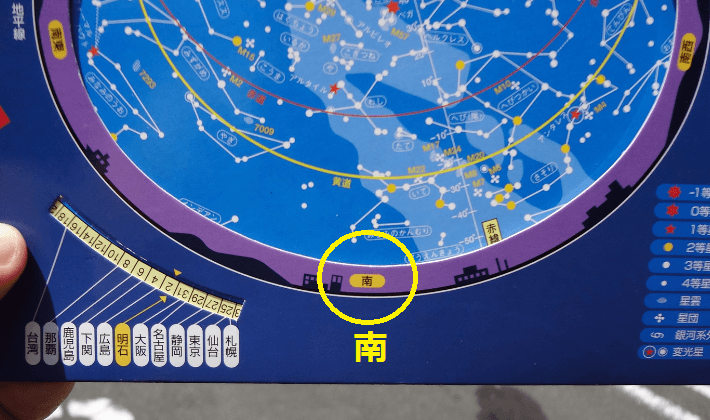

南の空を見る場合

星座早見盤の「南」を手前に持ち、空にかざすと、その方向に見える星座が分かります

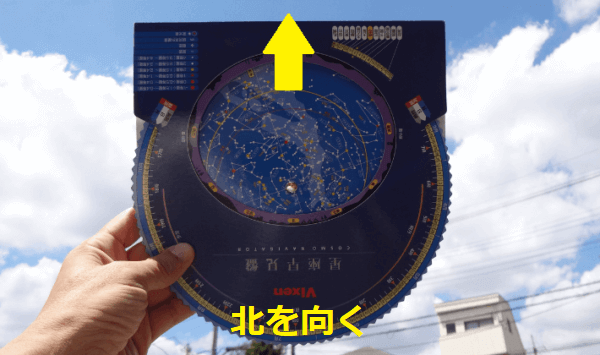

北の空を見る場合

まとめ:星座早見盤で星空観察を楽しもう!

星座早見盤は、星空観察をより楽しむための便利なツールです。実際に手に取って操作することで、天体の動きや星座の位置関係を体感的に学ぶことができます。この記事を参考に、ぜひ星座早見盤を使って夜空を楽しんでみてください。