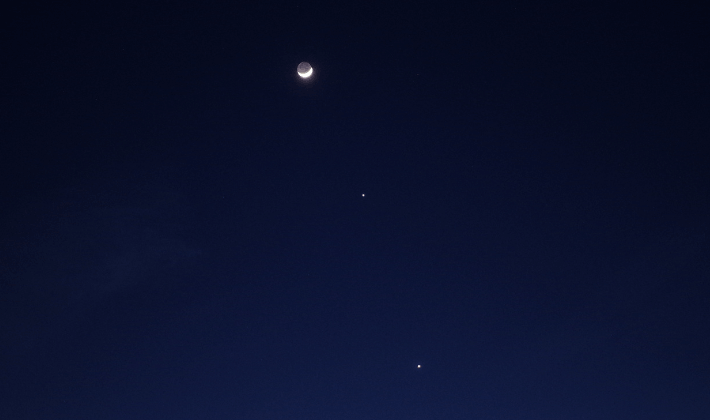

2023年2月23日、月、金星、木星が一直線に並ぶ珍しい天体イベントがありました。この記事では、その撮影準備、使用した機材、撮影結果について紹介します。さらに、天体観測の楽しさや感動もお伝えします。

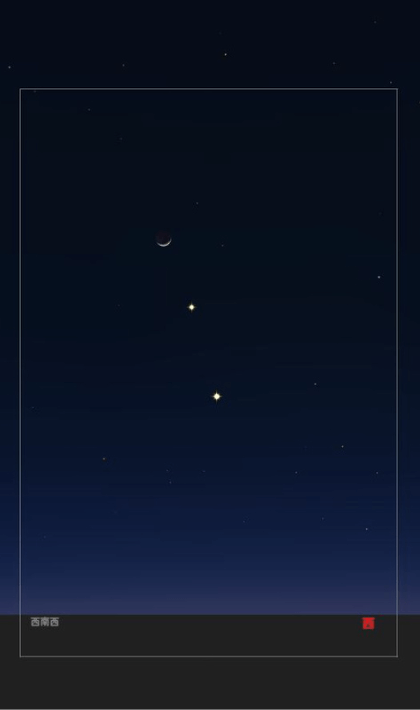

ステラナビゲータで構図シミュレーション

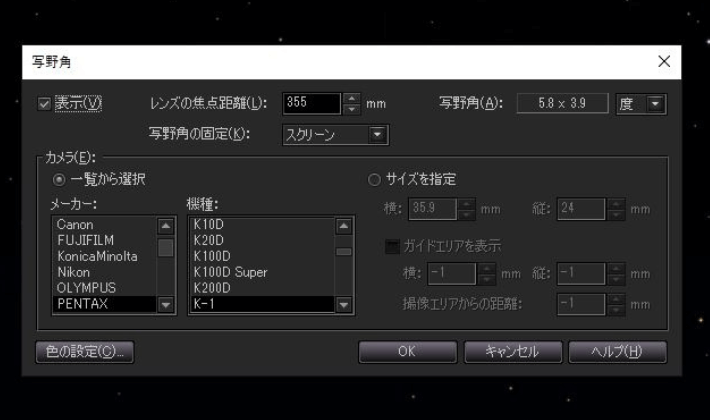

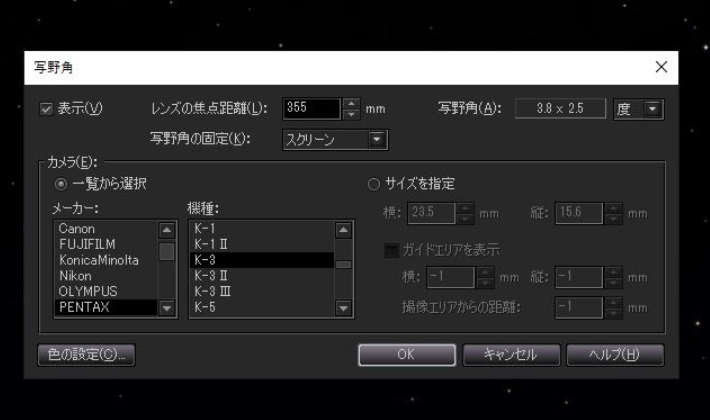

天体撮影において、構図は重要なポイントです。天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータ」を使えば、カメラとレンズの情報を入力して、実際に撮影できる範囲を事前にシミュレーションできます。フルサイズとAPS-Cカメラでは、センサーサイズの違いによって画角が異なるため、シミュレーションで確認しておくと便利です。

撮影場所、撮影機材の記録

撮影場所と撮影機材は以下の通りです

<撮影場所>

・日時:2023年2月23日(木)18時から22時

・場所:妙義公園第2駐車場(群馬県)

・天候:22時以降、薄雲がかかる

<撮影機材:組み合わせ>

・シグマ18-35mm F1.8 DC HSM

・ペンタックスK3

・Kenko PRO SOFTON-A

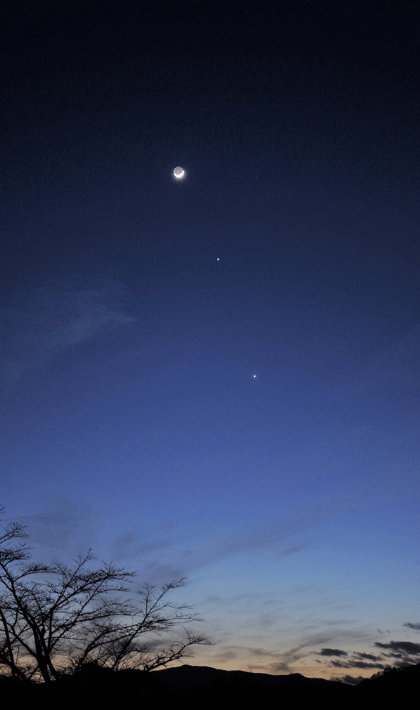

シグマ18-35mm F1.8 DC HSMで撮影

「シグマ18-35mm F1.8 DC HSM」は、全域F1.8という非常に明るいレンズです。天体撮影では、より多くの光を取り込むことが重要となるため、明るいレンズは非常に有利です。シャッタースピードを速く設定できるため、星のブレを抑えた撮影が可能です。

ご購入の際、レンズマウントはお間違いのないように!

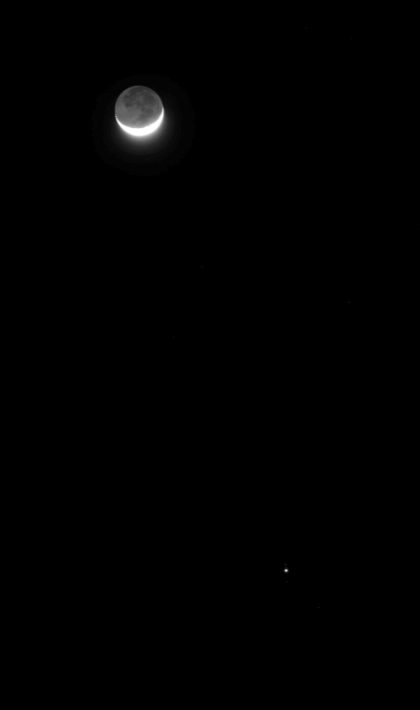

「シグマ18-35mm F1.8 DC HSM」で撮影した写真

まず「シグマ18-35mm F1.8 DC HSM」での撮影です。ステラナビゲーシヨンで、撮影写真をシミュレーションしてみました。ステラナビゲーションを使えば、簡単に写真角のシミュレーションができます。撮影カメラはペンタックスK-3(APS-C)です。

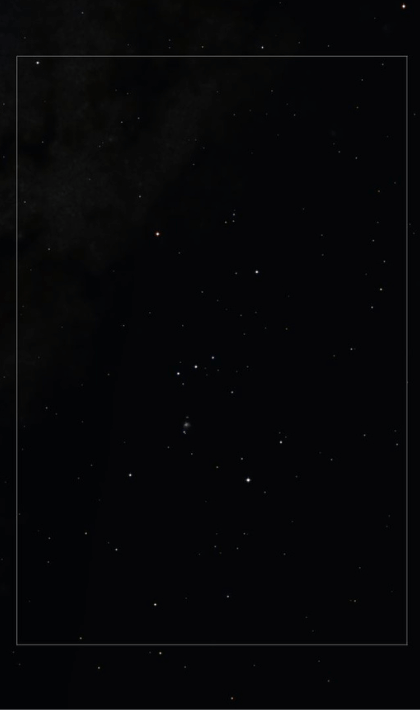

「オリオン座」も撮影してみました。

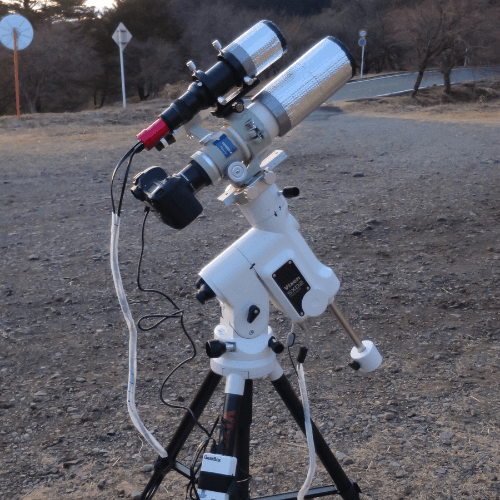

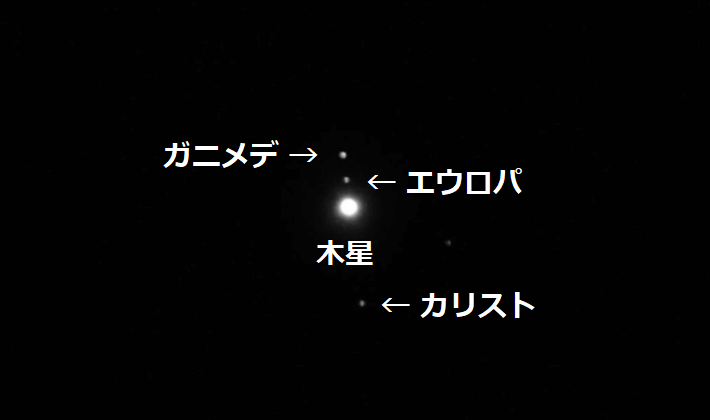

タカハシFS60で高画質な細部撮影

「タカハシFS60」は、色収差が少なく、解像度が高い屈折望遠鏡です。今回の撮影では、地球照や月、金星、木星の細部を捉えることができました。

タカハシFS60で撮影した写真

まとめ

最近、本格的に天体写真を挑戦し始めたのですが、事前の準備の大切さを痛感しています。特に、ステラナビゲータなどのソフトを使って構図をシミュレーションしておくと、当日は迷うことなくスムーズに撮影を開始できるので、おすすめです。また、天体撮影の機材選びは難しく、それぞれの機材の特性を理解して、最適な組み合わせを見つけることが、良い写真を撮るための鍵になるようです。しかし、天体機材は高いものが多いため、なかなか手が出しにくいのが現実ですよね。私も、まだまだ勉強中ですが、一緒に撮影テクニックを磨いていきましょう!