今回は、ペンタックスのO-GPS1(および後継機O-GPS2)とそのアストロトレーサー機能を使い、オリオン座の撮影結果を徹底的に検証しました。アストロトレーサーを活用することで、長時間露光でも星を点像として捉え、天体写真の表現力が格段に向上します。本記事では、O-GPS1/2の性能検証に加え、使用時のポイントについても詳しく解説します。O-GPS2の購入を検討中の方や、O-GPS1をお持ちの方、また天体写真に興味を持ち始めたばかりの方に役立つ情報をお届けします。

O-GPS1/2とは?機能と特徴

O-GPS1およびO-GPS2は、ペンタックスのデジタル一眼レフカメラ専用のGPSユニットで、アストロトレーサー機能を実現するための重要な役割を担っています。

アストロトレーサー機能

アストロトレーサーは、地球の自転に合わせてカメラのイメージセンサーを微動させ、星の動きを追尾します。これにより、長時間露光時でも星が線状に流れるのを防ぎ、点像の美しい星空写真を撮影することが可能になります。

天体写真撮影の基礎知識

天体写真は、通常の写真撮影と異なり、長時間露光が基本です。地球の自転によって星は動いて見えるため、露光時間が長くなると星が線状に写ってしまいます(これを「日周運動」といいます)。アストロトレーサーは、この日周運動を補正し、星を点像のまま捉えることを可能にします。

2022年6月に発売されたO-GPS2は、O-GPS1の後継機で、アストロトレーサー機能はそのままに、さらに高精度な追尾が可能となっています。

アストロトレーサーの準備:キャリブレーションの重要性

アストロトレーサーを最大限に活用するためには、正確なキャリブレーションが必要です。キャリブレーションとは、O-GPS1/2が正確な方位情報を取得するための調整作業です。

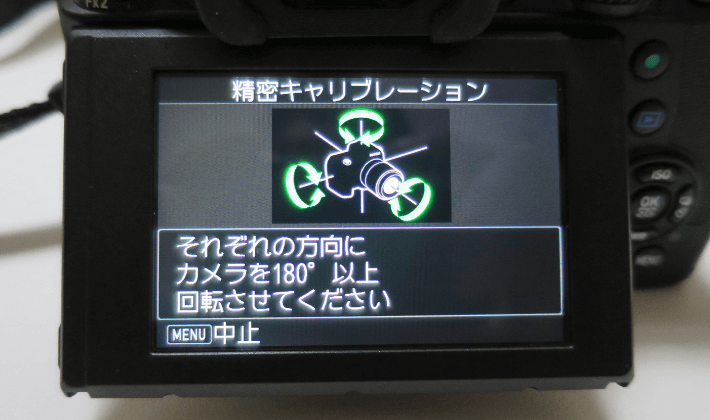

キャリブレーションの手順

1.カメラのメニューから「キャリブレーション」を選択します。

2.カメラを3軸方向(水平、垂直、光軸回転)に180度以上回転させます

この作業を行うことで、アストロトレーサーが正しく作動し、高精度な天体追尾が可能となります。

オリオン座の撮影結果:アストロトレーサーの効果を検証

【検証環境】

*カメラ:ペンタックスKP

*レンズ:シグマ18-35mm F1.8 DC HSM

*撮影場所は、妙義公園(群馬県)標高720mm

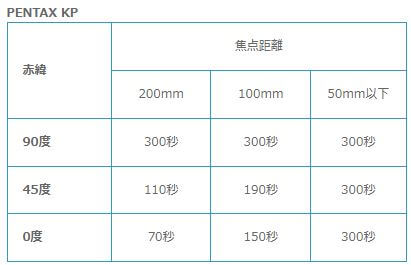

ペンタックスKPでは、アストロトレーサーの追尾可能時間は最長300秒です。APS-Cセンサー機では200mm(35mm換算300mm)の焦点距離まで対応可能とされていますが、天体の種類、レンズの焦点距離、撮影場所の高度などによって変動します。

カメラの種類ごと、アストロトレーサーの追尾可能時間(目安)が書かれています。ペンタックスKPの追尾能力は、最長300秒まで可能。また、APS-Cで200mm(300mm換算)にも対応していると公表されていました。もちろん、目的の天体、レンズの焦点距離、撮影場所、高度によっても変わってきます。

関連データ:O-GPS1仕様(リコーイメージング公式)

アストロトレーサーON/OFF比較

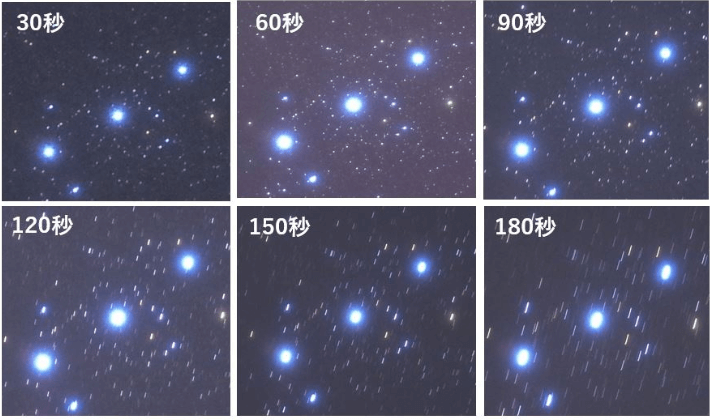

アストロトレーサーを使用することで、星空の写真が大きく変わります。アストロトレーサーをオフにした場合、星は線状に長く伸びてしまいました。一方、アストロトレーサーをオンにして180秒の露光で撮影すると、星は少し流れますが、ほぼ丸い形を保っています。これは、アストロトレーサーが星の動きをしっかりと追尾した結果です。

<OFF>

<ON>

オリオン座の三ツ星を拡大してみると、90秒の露光では星はきれいな点像で捉えられ、120秒ではわずかな星の流れが見られますが、十分実用的な範囲内と言えます。

O-GPS1とO-GPS2の比較

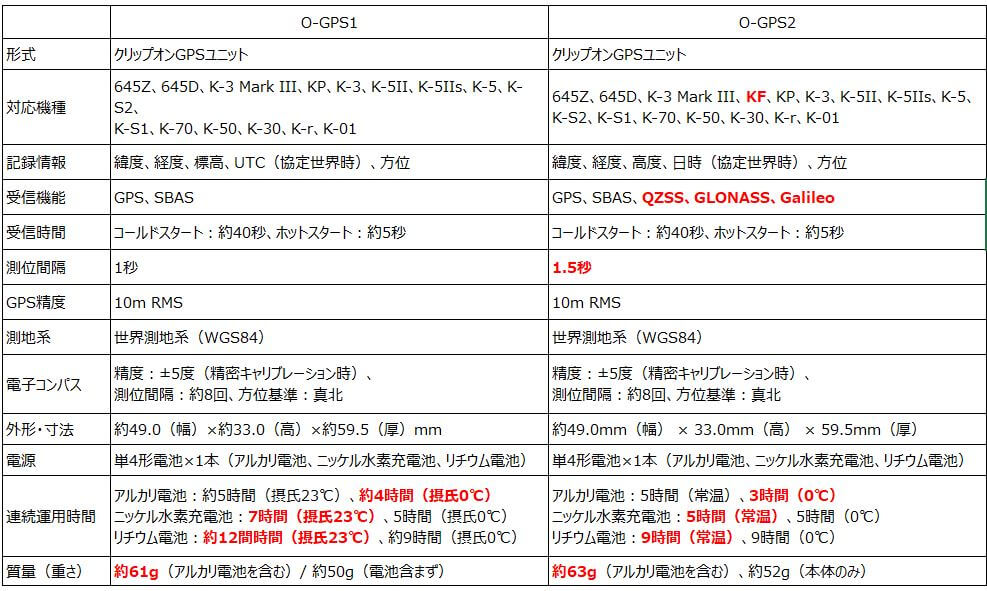

O-GPS1とO-GPS2の主な違いは、受信可能な衛星数の増加とキャリブレーション時間の短縮です。O-GPS2は、より高精度な位置情報を取得でき、快適に使用することができます。また、一部のペンタックスカメラにはアストロトレーサー機能が内蔵されており、O-GPS1/2なしでも使用可能です。

まとめ

アストロトレーサーは、カメラ内蔵のGPSとセンサーを利用し、地球の自転に合わせてイメージセンサーを微動させることで、星の動きを追尾する機能です。通常、長時間露光で星空を撮影すると、星が線状に写ってしまいますが、アストロトレーサーを使うことで、星を点像として捉え、よりクリアで美しい天体写真を撮影できます。

必要な機材は、アストロトレーサー対応のペンタックスカメラ、O-GPS1/2、三脚だけです。これらがあれば、手軽に本格的な天体写真撮影を楽しめます。星空を見上げ、その感動を写真に収めたい人とって、アストロトレーサーはきっと強力な味方となるでしょう。

【参考: O-GPS2】