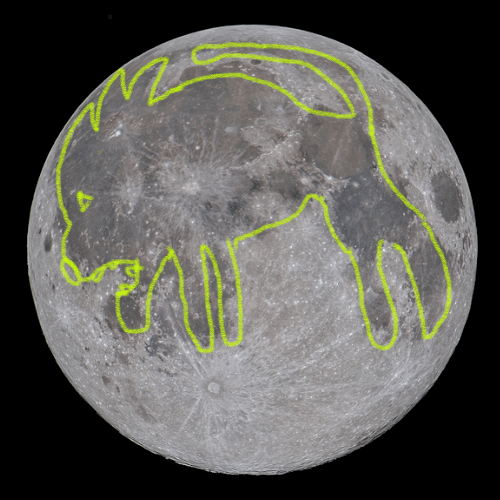

夜空を見上げると、いつもそこにある月。明るい満月の夜には、まるで本が読めるくらい明るいですよね!実は、月にはよく見ると模様があり、黒っぽく見える部分と白っぽく見える部分が組み合わさり、それが色々な形に見えます。日本では「ウサギが餅つきをしている」と言われていますが、実は世界ではその模様を全く違うものに見立てています。今回はその月の模様の秘密と、世界中でどんな見方をされているのかを紹介します!

月の模様って何?🌕

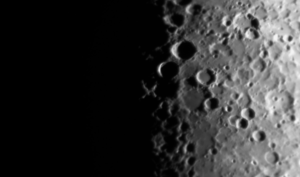

月の模様は、月の表面にあるクレーター(隕石がぶつかってできた穴)と、そこでできた岩石の種類によってできています。

🌕斜長岩:白っぽく見える岩石。月の表面の明るい部分、つまり「陸」を作っています。

🌕玄武岩:黒っぽく見える岩石。月の表面の暗い部分、昔の人が「海」と呼んだ部分を作っています。

月が生まれたばかりの頃は、ドロドロのマグマで覆われていました。それが冷えて固まっていくうちに、軽い斜長石は表面に浮かび上がって陸を作り、その後、たくさんの隕石が月にぶつかって大きなクレーターができました。そのクレーターの割れ目から、玄武岩を含んだマグマが溢れ出してクレーターを埋め尽くしたのです。これが黒い「海」となり、今の月の模様ができたと考えられています。

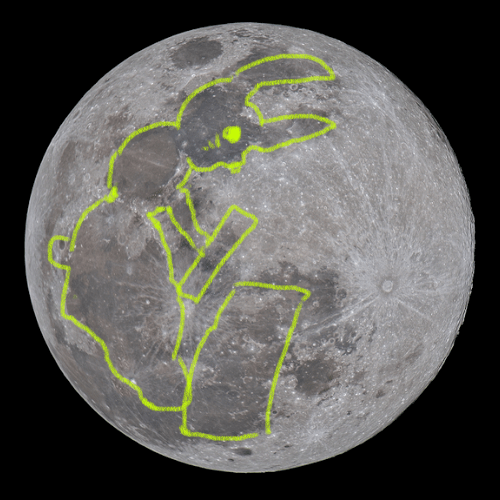

日本の月の模様:「餅つきウサギ」の由来🐰

日本では、月の模様は、一般的に「ウサギが餅つきをしている」と表現することが多いです。この話は、中国を経て日本に伝わった「月うさぎ伝説」という話に基づいています。

月うさぎ伝説🐇

昔、ウサギ、キツネ、サルの3匹が、お腹を空かせて倒れている老人を見つけました。3匹は老人を助けようと食べ物を探しに行き、サルは木の実を、キツネは魚を持って帰りましたが、ウサギは何も見つけられませんでした。困ったウサギは、自分の身を捧げようと火の中に飛び込みました。実は、老人の正体は神様で、3匹の善行を試していたのです。神様はウサギの優しさに心を打たれ、ウサギを月の中に蘇らせました。これが、月でウサギが餅をついているように見えるというお話の由来です。

この話が日本に伝わり、「餅つき」のイメージと結びついて、「餅つきウサギ」として広まったと考えられています満月の夜には、空を見上げて、ウサギが一生懸命餅をついている姿を想像してみてくださいね。

世界では月の模様は何に見えるの?👀

ここからは、世界各地で月の模様が何に見えているのかを紹介します!みなさんも想像してみてくださいね!

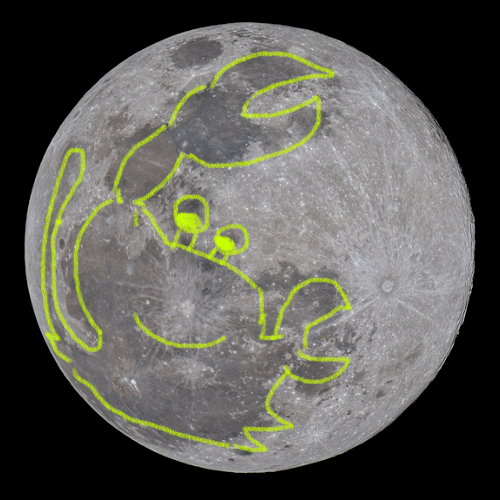

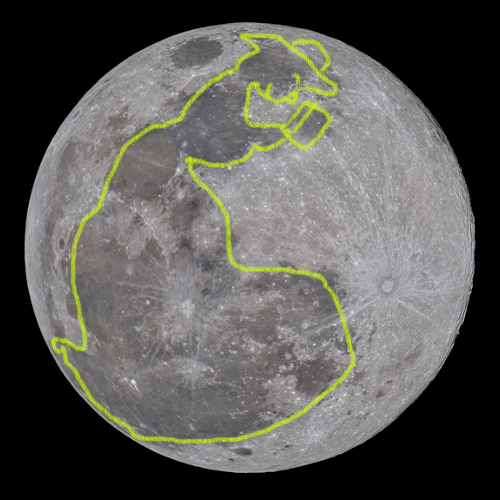

南ヨーロッパ:カニ🦀

南ヨーロッパの海沿いの国々では、カニが片腕を上げている姿で描かれています。南ヨーロッパの国々は地中海など、海が近くにあり、「カニが大潮を招くように!」との思いからカニに結びついたと考えられます。確かに大潮(満月の時)であれば、潮の干満の差が最も大きく、潮の流れが最も早くなりますので魚が釣れやすくなりますね。このカニが、何か得意げに「イエーイ!」とピースしているようにも感じてしまうのは私だけでしょうか(笑)。

北ヨーロッパ:本を読むおばあさん📚

北ヨーロッパでは、「本を読むおばあさん」に見立てています。北ヨーロッパ(北欧)は1年を通して気温が低いため、特に寒い冬の間は外出を控え、暖炉の前でじっくりと本を読むシーンが浮かびます。しっかりと着込んだ衣服も、その静かな雰囲気を引き立てているようですね。

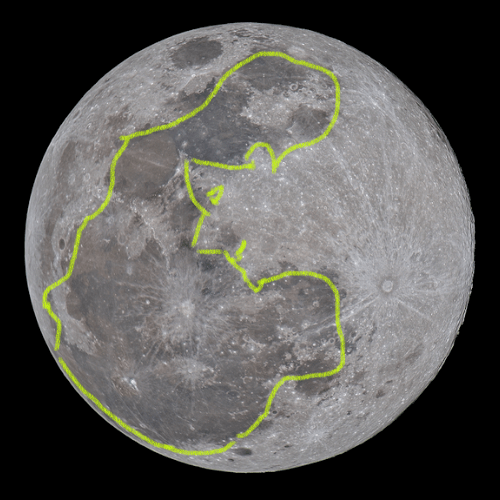

東ヨーロッパ:女性の横顔👧

東ヨーロッパでは、女性の横顔に見立てています。女性の横顔をイメージするには少し工夫が必要です。白っぽく見える部分が女性の横顔。黒っぽい部分が髪の毛になります(イメージしやすいように、目と口を書いています)。ティコクレーター(真ん中の右辺りにある大きなクレーター)をペンダントとして見立てれば、さらに女性らしさが引き立っているように見えます。

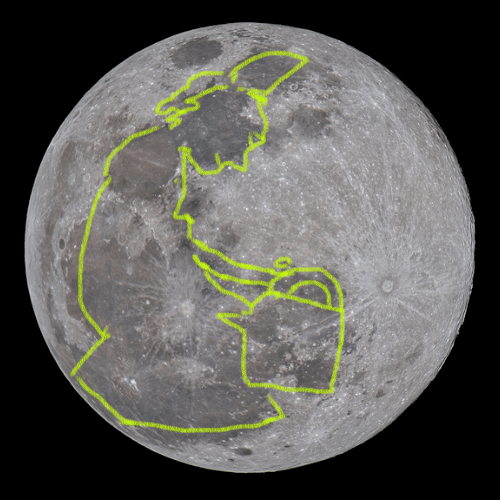

カナダの先住民:バケツを運ぶ少女👩

カナダの先住民は「バケツを運ぶ少女」が描かれています。頭にはカナダインディアンの「羽飾り」をしているようにも見えます。豊かな水源を持つカナダでは、この少女が水を運ぶ姿が象徴的に描かれているのでしょう。私が描いた絵はちょっと下手で恥ずかしいですが、想像はこんな感じです(泣)

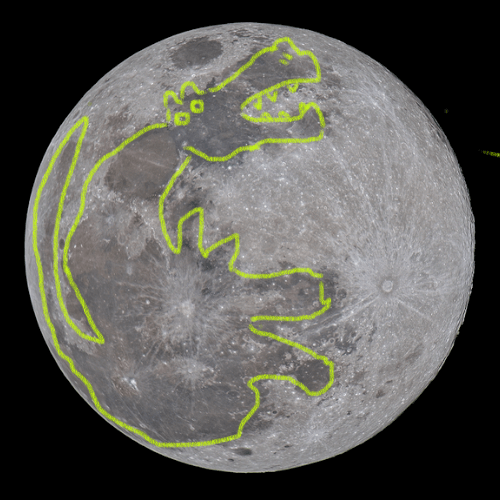

南アメリカ:ワニ🐊

南アメリカでは、ワニに見立てています。南アメリカ(ブラジル)に流れる川といえばアマゾン川。アマゾン川にはワニは生息しています。長年の人々の生活の中で、ワニが「力強さ」や「恐ろしさ」を象徴する存在として認識されていました。。ただ、私が描いたワニはどうしてもその力強さが出せませんでした。ガック😩

中南米:ロバ🐴

中南米では、月の模様が「ロバ」に見えると考えられています。このロバの姿は、どこか愛らしさを感じさせます。中南米では、ロバは農作業や移動に欠かせない存在で、地域の人々の生活に深く関わってきました。だからこそ、ロバの親しみやすさが月の模様に重なり、月を見るとその姿を思い浮かべる人が多いのでしょう。ロバは日常生活に身近な動物であり、その影響が月の見え方にも反映されていると言えます。

アラビア半島:吠えているライオン🦁

アラビア半島では、月の模様が吠えているライオンに見えると言われています。ライオンは「百獣の王」として知られ、その力強さはアラビアの文化や伝説にも深く関わっています。私が描いたライオンは少し変わった形になってしまいましたが、それでも少しでもライオンの力強さを感じていただけたら嬉しいです。💦

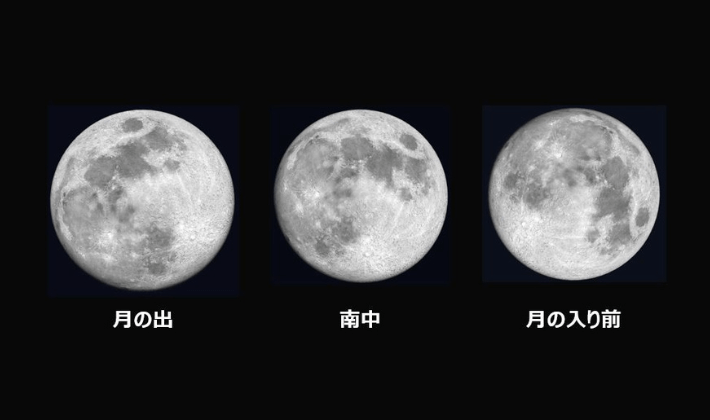

月の模様は動く!?見え方のヒミツ🌕

月の模様は、見る場所や時間によって少しずつ異なって見えることがあります。月が地球の周りを回ることで、時間と共に見え方が変わるためです。例えば、月が昇ってくるときにはウサギが縦に見え、真夜中には横に見えることがあります。まるで月が回転しているかのようです。

まとめ

月は、私たちにとって一番身近な天体であり、各国の文化や物語と深く結びついています。月の模様は単なる模様ではなく、世界中の人々が月を見上げて、さまざまな想像力を膨らませてきた証です。今夜、空を見上げてみましょう。さて、あなたはどんな形が見えますか?