夜空を見上げ、流れ星に願いを込めたことはありませんか?子供の頃、「流れ星を見たらすぐに願い事を3回唱えると叶う」と教わったという方もいるかもしれません。科学的な根拠はありませんが、流れ星はどこか神秘的で、人々の心を惹きつける魅力を持っています。この記事では、流星群について、その仕組みから観測情報、観察・撮影方法までをわかりやすく解説します。

流星群って?流れ星とはどう違うの?

流れ星は、宇宙にある小さな塵が地球の大気に飛び込み、摩擦によって光る現象です。これに対して流星群は、決まった時期に特定の方向からたくさんの流れ星が現れることを指します。イメージとして、流れ星は「夜空に一発だけ打ち上がる花火」、流星群は「花火大会」のようなものです。流れ星は単独で起こるのに対し、流星群は特定の時期にまとまって流れ星が見られる「流れ星の祭典」と言えます。

流星群はなぜ起こる?その仕組み

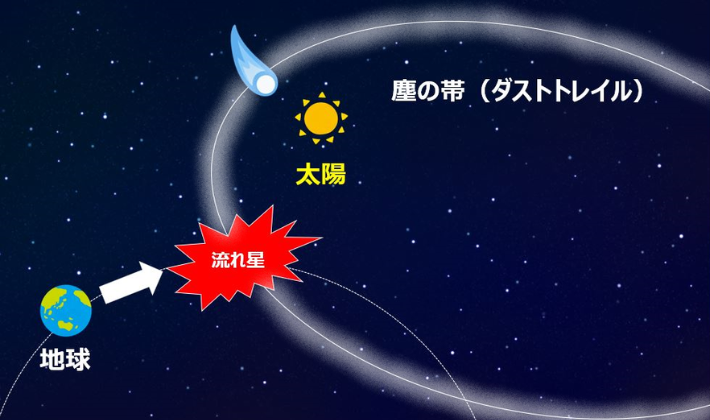

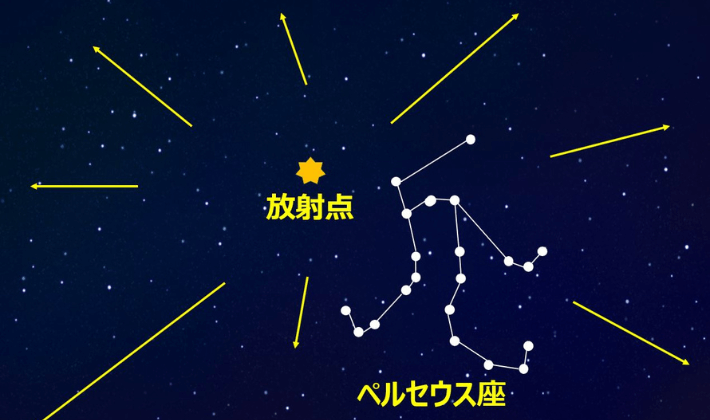

流星群の主な原因は、彗星が太陽の周りを回るときに放出するチリ。彗星は、「汚れた雪だるま」と言われるように、氷やチリでできており、太陽に近づくと、熱で氷が蒸発してチリが放出されます。このチリが、彗星の軌道上に帯状に広がり、「ダストトレイル」というチリの帯を作ります。地球がこのダストトレイルを通るとき、大量のチリが地球の大気に飛び込んで、流星群として観測されるというわけです。流星群の名前は、放射点がある星座の名前からつけられます。たとえば、ペルセウス座に放射点がある流星群は、ペルセウス座流星群と呼ばれます。

彗星の起源は「エッジワース・カイパーベルト」と「オールトの雲」

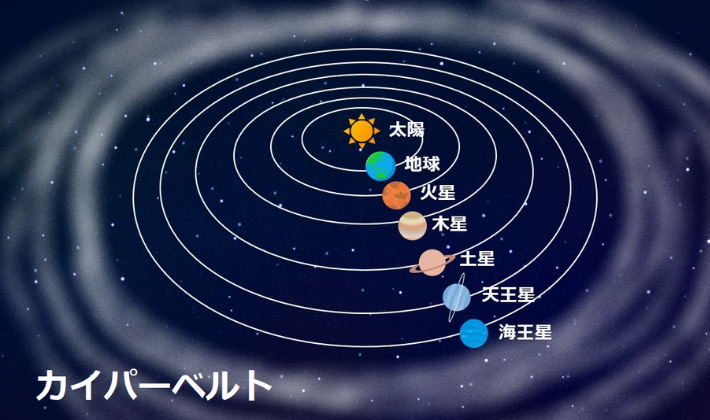

彗星の起源は、「エッジワース・カイパーベルト」と「オールトの雲」の2つが有力視されています。

公転周期が200年以内の彗星は、「エッジワース・カイパーベルト」からやってくると考えられています。

公転周期が200年以上の彗星は、「オールトの雲」からやってくると考えられています。

ダストトレイルのチリの濃さや、地球との交差角度、通るタイミングによって、流星群の出現数(活動)は年によって変わります。

2026年 主要流星群カレンダー(日本時)

毎年、ほぼ決まった時期に見られる主な流星群と、観測におすすめの時期(予想極大日)をまとめました。ただ、月の明るさなどで観測条件は大きく変わるので、直前の情報をチェックするのがおすすめです。国立天文台などのウェブサイトで、詳しい情報が公開されます。

★三大流星群

| 流星群名 | ピーク(極大)時刻 | 月齢 | 観測条件 | 母天体 |

| しぶんぎ座流星群 (★) | 1月4日 06時頃 | 15 | 悪い。満月近く、一晩中明るい月があるため観測は困難。 | 小惑星2003 EH1 |

| こと座流星群 | 4月23日 05時頃 | 5 | 良好。ピークは薄明開始後だが、深夜から月明かりがなく好条件。 | サッチャー彗星 |

| みずがめ座η流星群 | 5月6日 18時頃 | 18 | やや悪い。ピークが日中で、夜間も月明かりの影響が大きい。 | ハレー彗星 |

| ペルセウス座流星群 (★) | 8月13日 11時頃 | 29 | 最高。新月直前で月明かりが一切なく、12日夜〜13日明け方が見頃。 | スイフト・タットル彗星 |

| オリオン座流星群 | 10月22日 03時頃 | 11 | 良好。深夜に月が沈むため、未明から明け方にかけて絶好の条件。 | ハレー彗星 |

| ふたご座流星群 (★) | 12月14日 23時頃 | 6 | 最良。月が早くに沈み、ピーク時刻も夜間で条件が非常に良い。 | ファエトン(小惑星) |

流星群を観察&撮影するための準備とコツ

流星群をしっかり楽しむために、準備とコツを押さえておきましょう。

観察のコツ

・暗い場所を選ぶ: 街灯が少ない、真っ暗な場所を選びましょう。

・視界の広い場所を選ぶ: 周りに高い建物や山がない、見晴らしの良い場所がベスト。

・時間に余裕を持つ: 極大日の前後も流星が見える可能性あり。暗さに目が慣れるまで15分くらいかかります。

・防寒対策をしっかりと: 夜は冷えるので、暖かい服装で。

・レジャーシートなどを用意:寝転がって見るのが楽ちん。

・飲み物や軽食を用意: 長時間見るなら必要かも。

撮影のコツ

流星群の撮影には、以下の機材と設定がおすすめです。

・カメラ: 一眼レフカメラかミラーレス一眼カメラ。

・レンズ:広角レンズ(24mm以下がおすすめ)。明るいレンズ(F2.8以下が理想)。

・三脚: 長時間露光に必須。

・リモートシャッターまたはインターバルタイマー: 手ブレ防止、連続撮影に。

・カメラの設定:

・ISO感度:1600~3200を目安に暗さに応じて調整。

・シャッタースピード:10~30秒程度。

・絞り:開放絞り(F値が最も小さい値)を使用。

・ホワイトバランス:オートまたは蛍光灯。

・ピント:無限遠に。ライブビュー機能と拡大表示を使うと正確にピント合わせが可能。

撮影場所は、光害の少ない暗い場所を選び、流星群のピーク時(極大日)に合わせて事前に撮影スケジュールを立てるようにしましょう。

まとめ:流星群を見て、宇宙の神秘を感じよう!

流星群は、宇宙の壮大なドラマを身近に感じられるチャンスです。この記事を参考に、準備をしっかりして、夜空を見上げてみてください。「流れ星に願いを込める」そんなロマンチックな体験とともに、宇宙の神秘に触れてみましょう。