22010年、小惑星探査機「はやぶさ」は7年にわたる宇宙の旅を終え、地球へ帰還しました。このミッションでは、小惑星イトカワからのサンプルを採取し、地球へ持ち帰るという偉業を成し遂げました。その証である再突入カプセルの実物が、東京・上野の国立科学博物館で展示されており、実際に間近で見ることができます。本記事では、展示の見どころを紹介しながら、「はやぶさ」のミッションの意義や、宇宙探査の未来について解説します。

「はやぶさ」ミッションの概要

小惑星イトカワへの挑戦

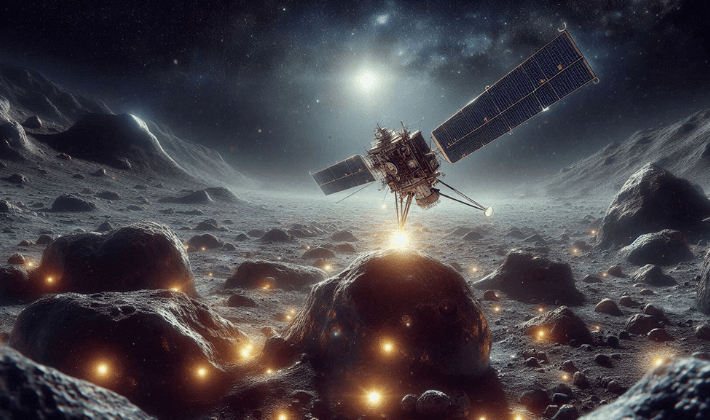

「はやぶさ」は、小惑星イトカワの物質を地球へ持ち帰ることを目的とした探査機です。2003年に打ち上げられ、2005年にイトカワへ到達。サンプル採取を行った後、数々の困難を乗り越えながら2010年6月13日にオーストラリアの砂漠地帯へカプセルを帰還させました。これは世界初の小惑星サンプルリターンミッションであり、太陽系の成り立ちや小惑星の進化過程の研究に貴重なデータをもたらしました。

国立科学博物館での「はやぶさ」カプセル展示

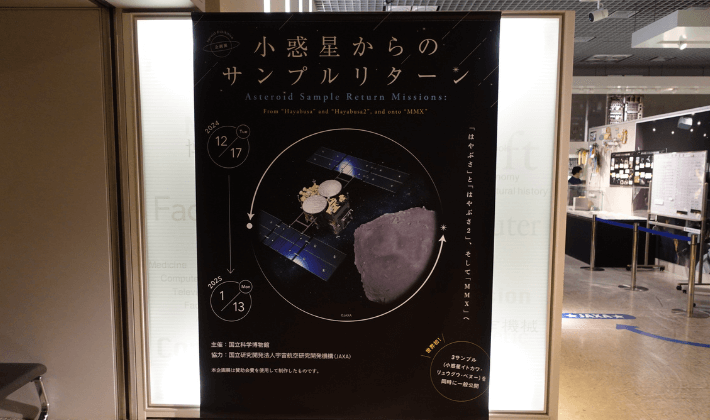

国立科学博物館では、「はやぶさ」の再突入カプセルが展示されており、その実物を見ることができました。企画展の開催期間は2024年12月17日(火)から2025年1月13日(月・祝)とすでに終了していますが、企画展の見どころについて振り返って紹介していきます。

展示の見どころ

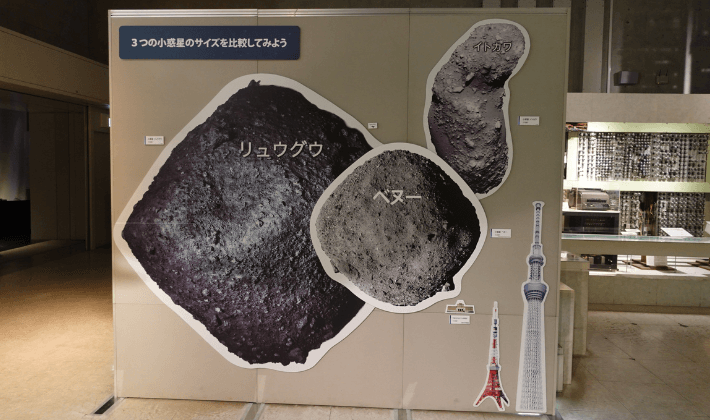

3つの小惑星サイズの比較

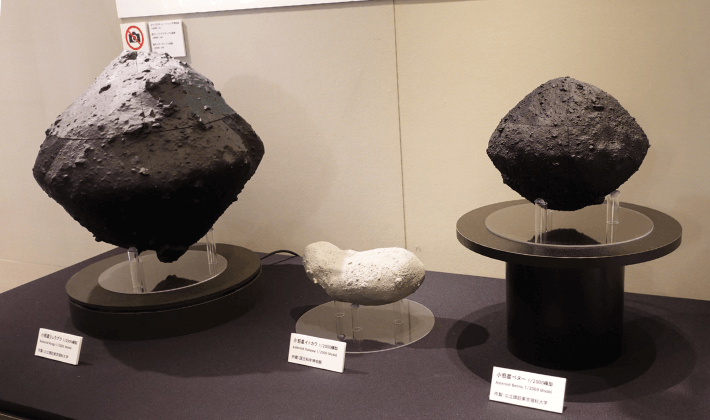

リュウグウはC型で炭素を多く含み、ベヌーはS型で金属を多く含む明るい小惑星、イトカワは重い石の集まりであるS型小惑星です。これらの違いは、各小惑星の形成過程や宇宙環境における影響を反映されており、大きさは、リュウグウは直径約900m、ベヌーは約510m、イトカワは長さ約540m×270m×210mと、リュウグウが最も大きく、イトカワが最も小さいのが特徴です。

前面ヒートシールド

小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還する際、大気圏突入時に最も高温に晒されたのが、この前面ヒートシールドです。このヒートシールドのおかげで、秒速12kmという猛スピードで大気との摩擦熱に耐え抜きました。秒速約12kmで大気圏に突入すると、カプセル前面の温度は最大3000℃に達します。素材は炭素繊維強化炭素複合材(CFRP)が使用され、高い耐熱性と強度を持っており、このヒートシールドのおかげで、カプセル内部の貴重なサンプルは無事地球へと届けられました。

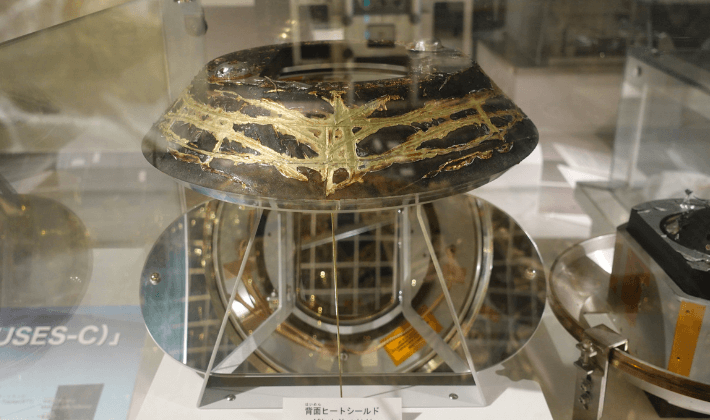

背面ヒートシールド

大気圏突入時の熱からカプセル内部のサンプルを保護する重要な役割を担いました。この展示では、その背面ヒートシールドの表面に、大気との摩擦で生じた高温による変色や、一部の損傷痕を確認できます。これらの痕跡は、はやぶさが地球に帰還するために乗り越えた過酷な状況を物語っています。まさに傷だらけのヒーローですね。

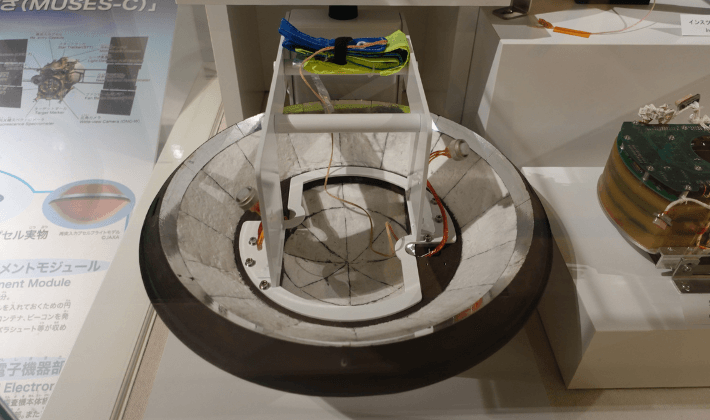

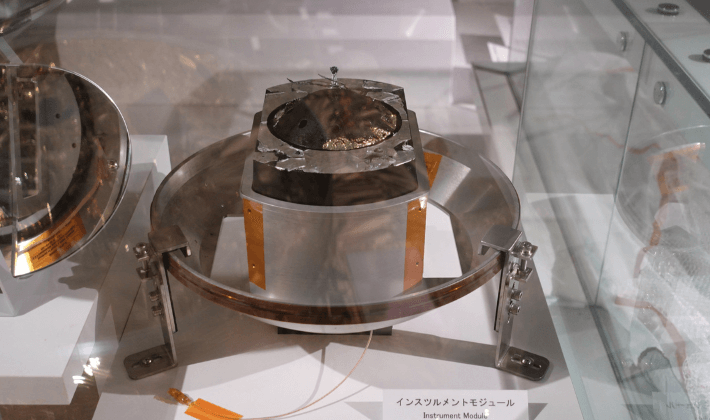

インスツルメントモジュール

小惑星イトカワから持ち帰った貴重なサンプルが入っていたのは、このインスツルメントモジュールです。展示では、サンプルを真空状態に保つための緻密な構造や、地球の環境からサンプルを保護するための工夫が見られます。このモジュールは、小惑星のサンプルを地球に届けるという、はやぶさのミッションの核心を担った部分とも言えます。

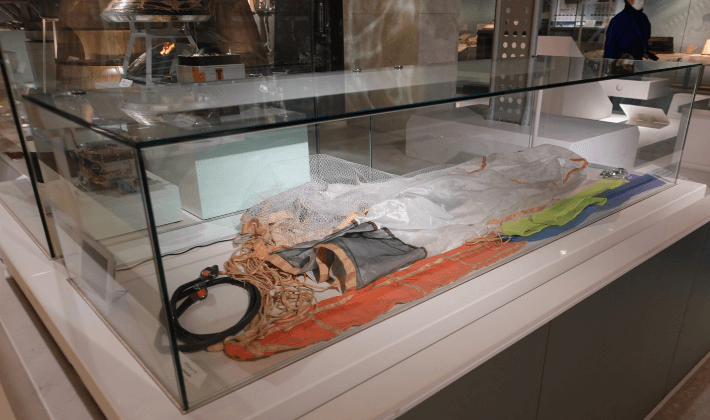

パラシュート

小惑星探査機「はやぶさ」が地球に持ち帰った貴重なサンプルが入っていたカプセルは、大気圏突入後、パラシュートを開いてゆっくりと地上へ降下しました。このパラシュートは耐熱性と耐久性を備えたポリエステル製でできており、上空約5㎞で開いて数十分かけて着陸しました。

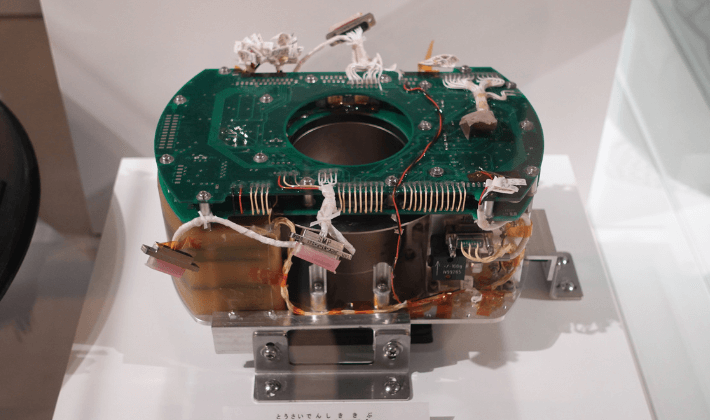

搭載電子機器部

「はやぶさ」の搭載電子機器部は、探査機全体の制御や観測データの処理を行う、まさに「はやぶさ」の頭脳とも言える部分です。この展示では、小惑星イトカワでのサンプル採取や、地球への帰還という困難なミッションを成功させるために活躍した電子機器が展示されています。特に、極限の環境下で安定稼働し続けたその耐久性と、緻密な設計技術には目を見張るものがあります。

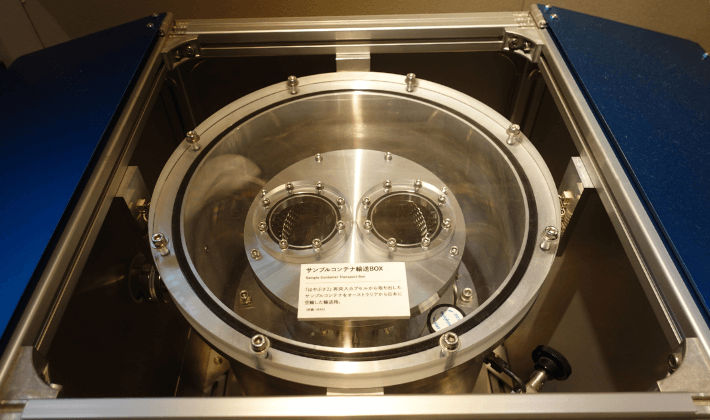

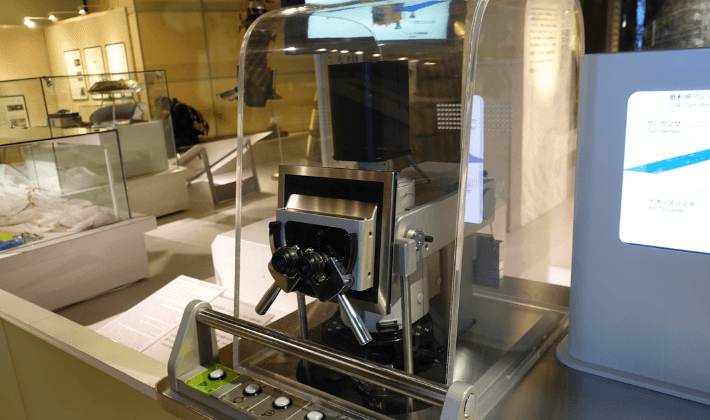

サンプルコンテナ輸送ボックス

「はやぶさ2」の再突入カプセルから取り出されたサンプルコンテナを、オーストラリアから日本に持ち帰った「サンプルコンテナ輸送ボックス」です。この箱は、サンプルが地球の空気や水などに触れて汚れてしまわないように、しっかりと密閉され、丈夫な作りになっています。

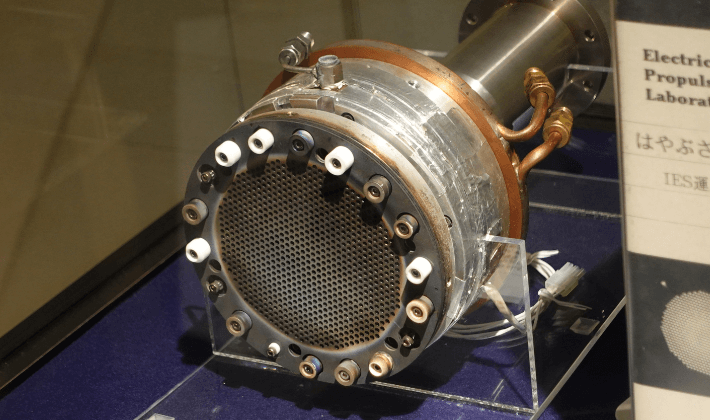

マイクロ波放電式イオンエンジン

「はやぶさ」「はやぶさ2」に搭載されたのは、μ10型イオンエンジンという、画期的な推進システムです。仕組みは、キセノンガスをマイクロ波を照射してイオン化し、高速で噴射することで推進力を得ます。イオンエンジンは推力こそ小さいものの、長時間運転することで大きな速度を得られます。このイオンエンジンの大きな特徴は、「燃費の良さ」です。少ない燃料で長時間推進できるため、長距離の探査に適しています。「はやぶさ」は、このエンジンのおかげで、小惑星イトカワへの往復という偉業を達成しました。宇宙空間では非常に効率的な推進方法であり、今後の宇宙探査においても重要な役割を担うことが期待されています。

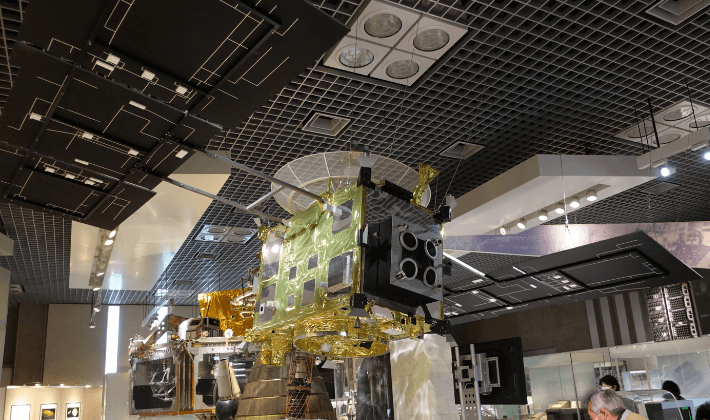

実物大のはやぶさ模型

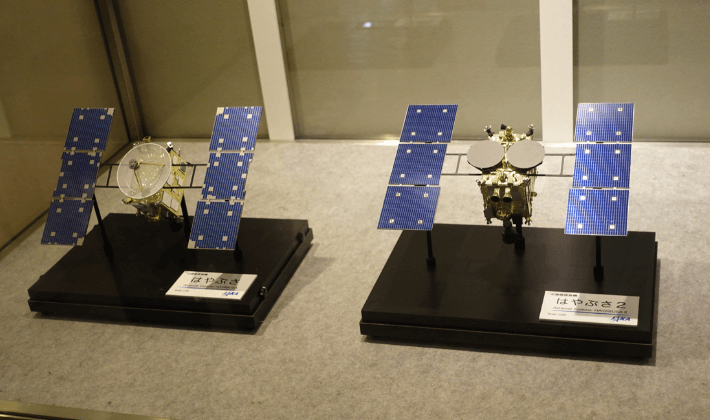

会場には、実物大のはやぶさ模型も展示されていました。太陽電池パネルを広げた全長約5.7mの姿は、とても迫力がありました。

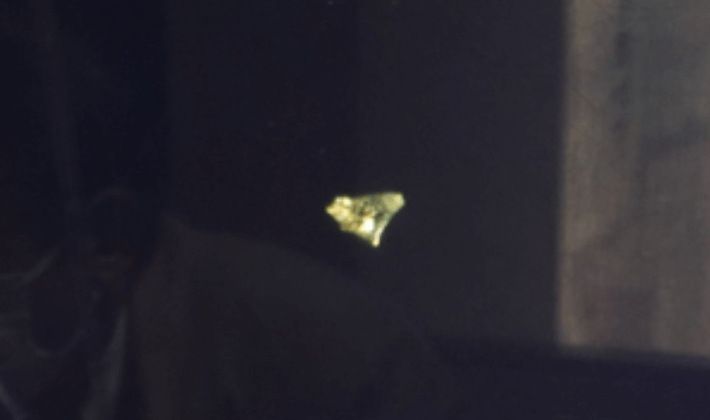

小惑星「イトカワ」のサンプル

小惑星イトカワは、S型小惑星に分類され、主に岩石や金属で構成されています。分析の結果、粒子の大きさは、ほとんどが10μm(0.01mm)以下と小さく、その成分が地球に落下する普通コンドライト(LLコンドライト)と同じであることがわかりました。これは、太陽系ができた頃の岩石質物質が残っていると考えられており、地球型惑星の材料になった物質を知る上で貴重な資料となります。

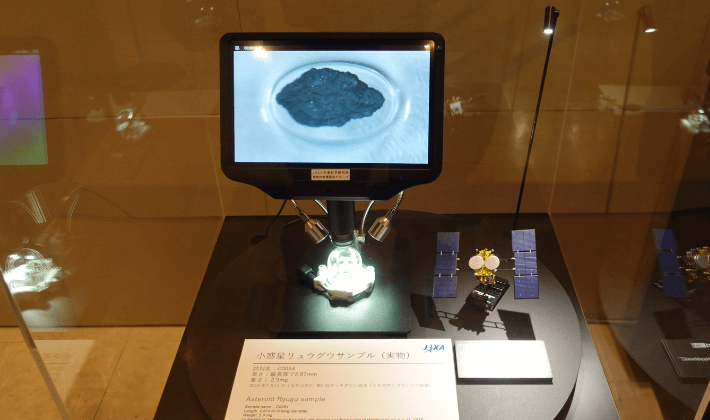

小惑星「リュウグウ」のサンプル

小惑星リュウグウは、C型小惑星に分類され、炭素を多く含んでいます。有機物や水を含む可能性があり、生命の起源に関わる物質が含まれていると期待されています。探査機「はやぶさ2」によってサンプルが持ち帰られ、現在分析が進められています。はやぶさ2が回収したリュウグウのサンプルの総量は約5.4gで、分析の結果、含水鉱物や有機物が確認されました。 これは、太陽系の初期の状態をより色濃く残していると考えられており、生命の原材料となった有機物や水がどのようにして作られたのか、また、それが地球にどのように供給されたのかを解明する上で、重要な役割を果たすと期待されています。

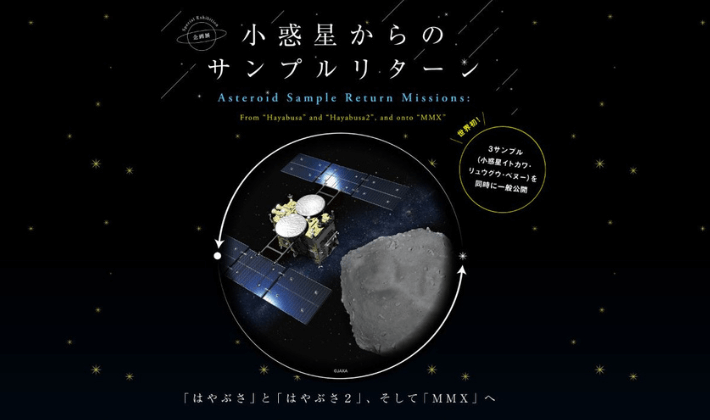

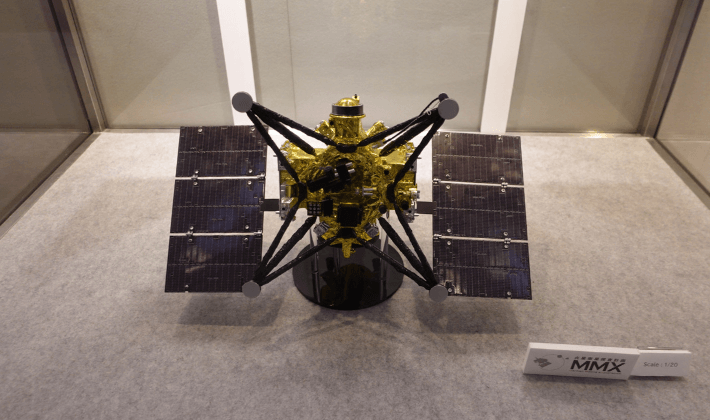

次世代のサンプルリターンミッション:MMXへの期待

MMX(Martian Moons eXploration)は、JAXAが計画している次世代のサンプルリターンミッションです。その目的は、火星の衛星フォボスを探査し、サンプルを地球に持ち帰ることで、フォボスの起源と進化、そして火星圏における物質の循環過程の解明を目指しています。MMX探査機は、フォボスに2回着陸してサンプルを採取するほか、搭載された望遠カメラ、分光器、レーザー高度計などの観測機器を用いて、フォボスの地形や表面物質の組成を詳細に観測する予定です。探査機はH-IIAロケットで打ち上げられ、約1年かけてフォボスに到着。その後、約3年間の探査を経て、2029年に地球へ帰還する予定とか。太陽系の謎の解明に貢献する重要なミッションであり、MMXの今後の活躍が期待されています。とても楽しみですね!

まとめ:「はやぶさ」の軌跡を辿り、宇宙への夢を育もう

日本は「はやぶさ」に続き、「はやぶさ2」でもサンプルリターンという偉業を達成し、改めて世界にその宇宙探査技術の高さを示しました。小惑星リュウグウから持ち帰られたサンプルは、太陽系の成り立ちや、生命の起源に関する研究に貴重なデータをもたらし、私たちに新たな知見を与えてくれました。数々の困難を乗り越え、ミッションを成功させた関係者の皆様に敬意を表するとともに、今後の日本の宇宙探査ミッションにも期待が高まります。