天体観測を楽しむ際、よく耳にする言葉「メシエ」「NGC」「IC」。これらのカタログは、天体観測の世界で非常に重要な役割を果たしています。この記事では、これらのカタログが何を意味しているのか、初心者にもわかりやすく解説します。

メシエ、NGC、ICカタログの違い:天体探査の範囲

メシエ、NGC、ICの3つのカタログは、それぞれ異なる目的と特徴を持っています。簡単に言うと、以下のような違いがあります。

・メシエカタログ:比較的明るく、観測しやすい天体を収録

・NGCカタログ:メシエカタログに収録されていない、より暗い天体や多くの銀河が収録

・ICカタログ:NGCカタログに収まりきらなかった天体が収録

これらのカタログは、それぞれ異なる目的と特性を持ち、観測スタイルや対象天体に応じて使い分けることで、天体観測の楽しみが大きく広がります。

メシエカタログ:彗星ハンターが生み出した宝物

シャルル・メシエと彗星探索

「メシエ」は、18世紀フランスの天文学者シャルル・メシエ(Charles Messier)が作成した天体カタログに由来します。メシエは生涯を通じて彗星の探索に情熱を注ぎ、多くの彗星を発見しました。

彗星と紛らわしい天体の記録

彗星探索の過程で、メシエは彗星と紛らわしい星雲や星団などの天体を数多く発見しました。これらの天体を記録し、彗星探索の効率を高めるために、1781年にこのカタログを発表しました。

代表的なメシエ天体

メシエカタログには110個の天体が収められており、代表的なものとして「M1(かに星雲)」「M31(アンドロメダ銀河)」「M45(プレアデス星団)」などがあります。これらは比較的明るく、小型の望遠鏡でも観測しやすいのが特徴です。

NGCカタログ:より広範囲な天体リスト

ジョン・ドレイヤーによる大規模なカタログ

NGC(New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars、新一般星雲星団カタログ)は、イギリスの天文学者ジョン・ドレイヤー(John Dreyer)が1888年に発表した、より広範な天体カタログです。

メシエ天体以外も多数収録

NGCカタログには、7,840個の天体が収められており、メシエカタログに収録されていない、より暗い天体や多くの銀河が含まれています。

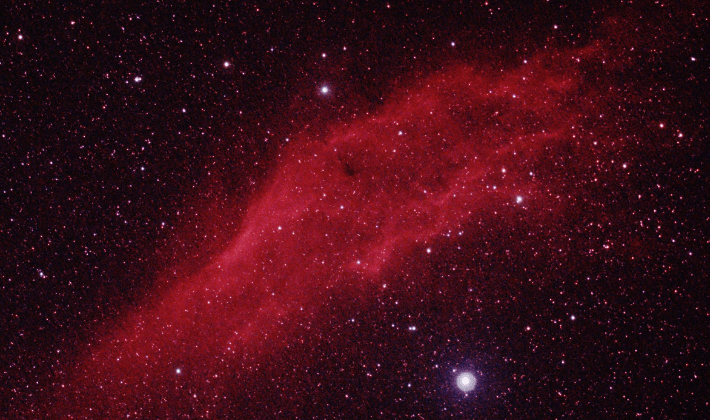

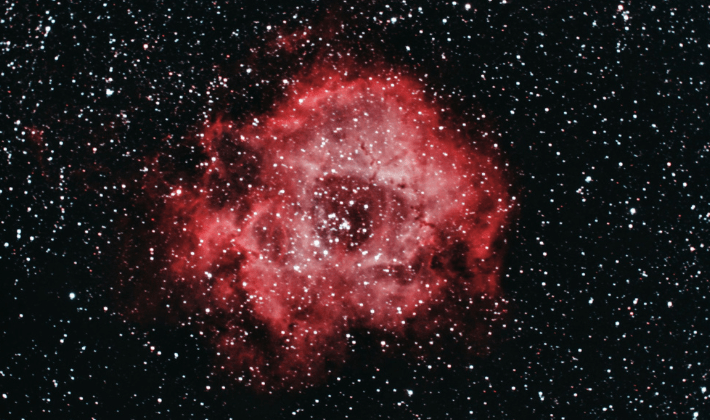

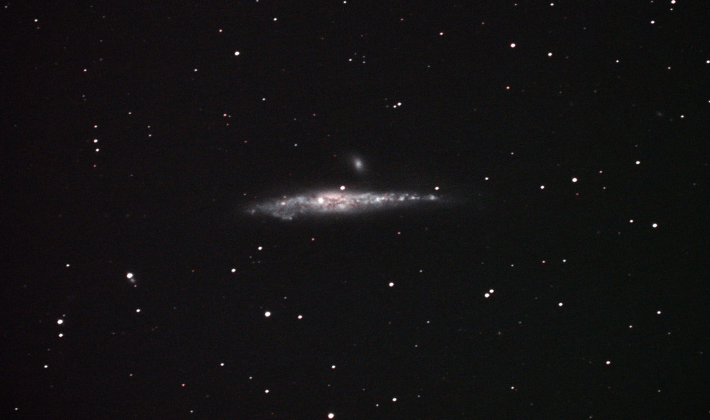

代表的なNGC天体

代表的なNGC天体には「NGC 1499(カリフォルニア星雲)」「NGC 2244(ばら星雲)」「NGC 4631(クジラ銀河)」などがあります。

ICカタログ:NGCカタログの補完

NGCカタログを補足するカタログ

IC(Index Catalogue)は、NGCカタログを補完するために、ジョン・ドレイヤーによって1895年と1908年に発表されました。ICカタログには、NGCカタログに収めきれなかった天体が収録されています。

写真技術の進歩と暗い天体の発見

ICカタログが作成された時代は、天体写真技術が発展し、暗い天体の観測が可能になった時期でもあります。そのため、ICカタログには、より暗い星雲や星団が多く含まれています。

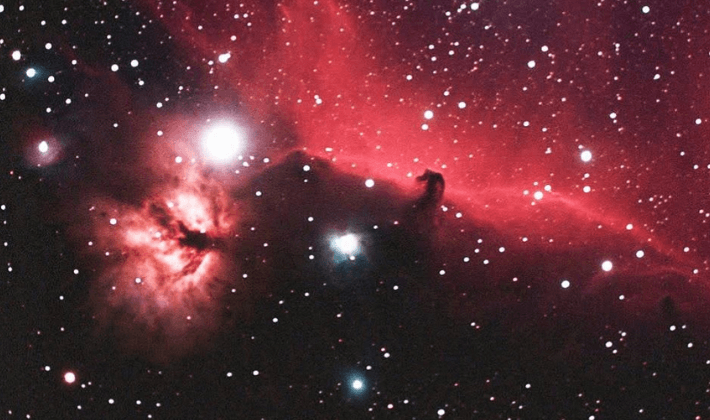

代表的なIC天体

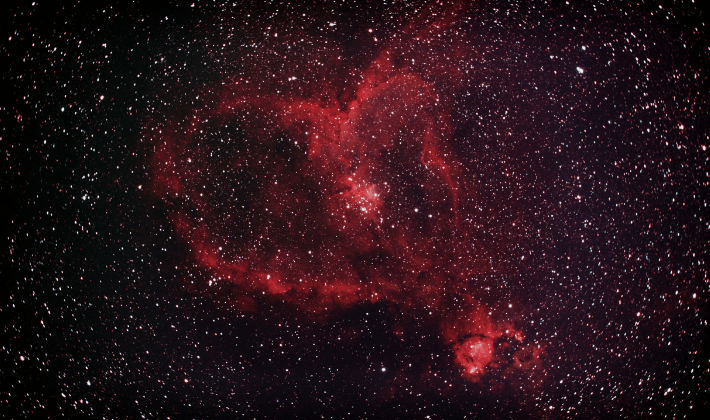

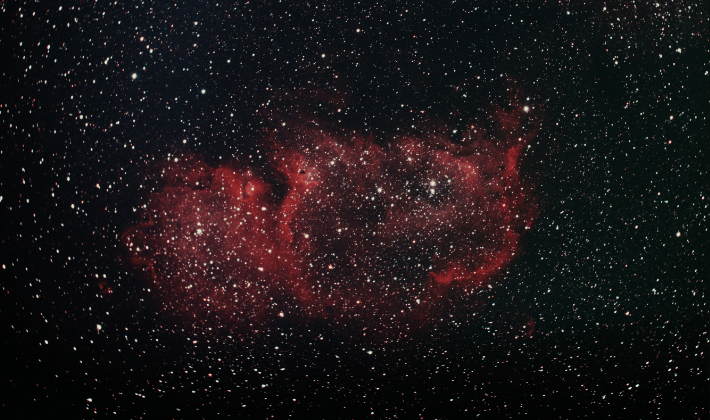

代表的なIC天体には「IC 434(馬頭星雲)」「IC 1805(ハート星雲)」「IC 1848(胎児星雲)」などがあります。

メシエマラソン:一晩でメシエ天体を制覇しよう

メシエマラソンの起源と歴史

メシエマラソンとは、メシエカタログに収められた110個の天体を一晩で観測するチャレンジイベントです。このイベントは、1970年代後半にアメリカで紹介され、世界中の天文愛好者に広まりました。

日本におけるメシエマラソン

日本では1987年にアマチュア天文家によって提案され、茨城県筑波山で初めて開催されました。

メシエマラソンの開催時期と楽しみ方

メシエマラソンは、3月中旬から4月上旬の新月に近い週末に行われます。この時期の夜空は、夜の長さと太陽の位置関係が、一晩で多くのメシエ天体を観測できます。初心者向けのハーフマラソンなども企画されており、多くの天文愛好家が観測技術と耐久力を競いながら、このイベントを楽しんでいます。

まとめ:まとめ:天体カタログを手に宇宙の神秘を探求しよう

「メシエ」「NGC」「IC」のカタログは、天体観測を深めるための地図のようなものです。これらを使い分けることで、さまざまな天体を観測し、宇宙の美しさに触れることができます。ぜひ、星空の下でこれらのカタログを手に、宇宙の神秘を探求してみてください。

【おすすめ本】